Хотел разместить это фото. Но не нашел подходящей темы. Предлагаю размещать здесь истории о ВОВ, действующих лицах, ветеранах ну и соответствующие фотографии.

Беседка ver. 2.0 (18+) |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Беседка ver. 2.0 (18+) » Серьёзные темы » Великая Отечественная в лицах и историях.

Хотел разместить это фото. Но не нашел подходящей темы. Предлагаю размещать здесь истории о ВОВ, действующих лицах, ветеранах ну и соответствующие фотографии.

Холодным днем 17 декабря 1943 года шли ожесточенные бои за деревню Демешково в районе города Невеля Псковской области. Отбить ее у гитлеровцев пытался 328-й танковый батальон, входивший в состав 118-й отдельной танковой бригады. Немцы подбили шесть наших танков. А седьмой в пылу наступления угодил в запорошенное снегом болото метрах в ста от деревни.

Пытаясь захватить Т-34, фашисты в тот день предприняли несколько атак. Экипаж и остававшиеся возле танка пехотинцы мужественно отбивались от врага, но силы были неравными. Под покровом ночи автоматчики отошли, захватив с собой тяжелораненого лейтенанта Ткаченко. Механик-водитель Безукладников погиб. В танке оставался один 18-летний комсомолец Виктор Чернышенко.

Ему на помощь добровольно вызвался старший сержант Алексей Соколов — уроженец деревни Петровка Лекаревского сельсовета Асекеевского района. Он был опытным бойцом — воевал с белофиннами на Карельском перешейке в 1939 — 1940 годах, сражался под Сталинградом, дважды горел в танке и считался лучшим механиком-водителем части.

«Тридцатьчетверка» прочно засела в трясине — высвободить ее не удалось. И маленький гарнизон стойко отражал одну за другой яростные атаки фашистов. Подпустив их на близкое расстояние, два танкиста разили врага пулеметным огнем, благо боеприпасов было много. Немцы предпринимали по нескольку атак днем, пытались завладеть стальной крепостью под покровом ночи. Но Чернышенко и Соколов не сдавались.

Потеряв надежду взять советский танк вместе с экипажем, гитлеровцы стали прямой наводкой бить по нему из орудий. Один из снарядов пробил броню и ранил парней. Но они продолжали отражать атаки немцев.

На двенадцатые сутки закончились снаряды и патроны. Истекающие кровью, обмороженные, голодные танкисты держались из последних сил. Три гранаты Виктор бросил в подобравшихся близко к танку фашистов. Уцелевшие немцы бежали. Последнюю гранату танкисты отложили на крайний случай…

На тринадцатый день, 30 декабря, наши войска мощным ударом взломали вражескую оборону и овладели деревней Демешково. Подойдя к лощине, где застрял наш Т-34, бойцы обнаружили множество трупов гитлеровцев. Осторожно извлекли из танка двух совершенно изможденных, обмороженных танкистов. Один из них был без сознания, другой что-то пробормотал, но тоже впал в беспамятство.

Чернышенко перенес несколько операций. В госпитале ему, еще находившемуся в бинтах, прикрепили к гимнастерке орден Ленина и «Золотую Звезду» Героя.

Спасти старшего сержанта Соколова не удалось. Он умер 31 декабря, так и не приходя в сознание. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно.

Его похоронили на том же месте, где он отважно сражался. Там же местные жители установили памятник, напоминающий о подвиге танкистов. А Ловецкая средняя школа, находящаяся в семи километрах от Демешкова, стала носить имя Героя Советского Союза Алексея Соколова. Парень из оренбургской глубинки навеки зачислен в полк, в составе которого проходил службу.

Накануне Праздника Победы, 6 мая, в Асекеевском районе, во дворе Лекаревской средней школы, которая с февраля 2009 года официально носит имя Алексея Соколова, состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память о земляке-герое. Майским утром здесь собрались лекаревские учителя и школьники, которые по праву теперь именуются «соколятами», а также местные жители, в том числе и те из них, что пережили войну.

Директор школы Василий Лебедев открыл торжество. Племянник героя Сергей Соколов и участник Великой Отечественной войны Геннадий Глазунов, который когда-то по крупинкам собирал материал о нашем героическом земляке для документального рассказа, убрали белое полотно с установленной у входа в школу мраморной доски.

В жизни порой происходят такие события, которые не могут быть объяснены ни логикой, ни случайностью. Они преподносятся человеку, как правило, в своих самых крайних, самых жестких проявлениях. Но ведь именно в ситуациях, которые принято называть экстремальными, и можно увидеть, а точнее почувствовать, как работает этот удивительный механизм — человеческая судьба.

…Февраль 1943 года, Сталинград. Впервые за весь период Второй мировой войны гитлеровские войска потерпели страшное поражение. Более трети миллиона немецких солдат попали в окружение и сдались в плен. Все мы видели эти документальные кадры военной кинохроники и запомнили навсегда эти колонны, точнее толпы обмотанных чем попало солдат, под конвоем бредущих по замерзшим руинам растерзанного ими города.

Правда, в жизни все было чуть-чуть по-другому. Колонны встречались нечасто, потому что сдавались в плен немцы в основном небольшими группами по всей огромной территории города и окрестностей, а во-вторых, никто их не конвоировал вообще. Просто им указывали направление, куда идти в плен, туда они и брели кто группами, а кто и в одиночку. Причина была проста — по дороге были устроены пункты обогрева, а точнее землянки, в которых горели печки, и пленным давали кипяток. В условиях 30-40 градусного мороза уйти в сторону или убежать было просто равносильно самоубийству. Вот никто немцев и не конвоировал, разве что для кинохроники...

Лейтенант Ваган Хачатрян воевал уже давно. Впрочем, что значит давно? Он воевал всегда. Он уже просто забыл то время, когда он не воевал. На войне год за три идет, а в Сталинграде, наверное, этот год можно было бы смело приравнять к десяти, да и кто возьмется измерять куском человеческой жизни такое бесчеловечное время, как война!

Хачатрян привык уже ко всему тому, что сопровождает войну. Он привык к смерти, к этому быстро привыкают. Он привык к холоду и недостатку еды и боеприпасов. Но главное, он привык он к мысли о том, что «на другом берегу Волги земли нет». И вот со всеми этими привычками и дожил-таки до разгрома немецкой армии под Сталинградом.

Но все же оказалось, что кое к чему Ваган привыкнуть на фронте пока не успел. Однажды по дороге в соседнюю часть он увидел странную картину. На обочине шоссе, у сугроба стоял немецкий пленный, а метрах в десяти от него — советский офицер, который время от времени… стрелял в него. Такого лейтенант пока еще не встречал: чтобы вот так хладнокровно убивали безоружного человека?! «Может, сбежать хотел? — подумал лейтенант. — Так некуда же! Или, может, этот пленный на него напал? Или может…».

Вновь раздался выстрел, и вновь пуля не задела немца.

- Эй! — крикнул лейтенант, — ты что это делаешь?

Здорово, — как ни в чем не бывало отвечал «палач». — Да мне тут ребята «вальтер» подарили, решил вот на немце испробовать! Стреляю, стреляю, да вот никак попасть не могу — сразу видно немецкое оружие, своих не берет! — усмехнулся офицер и стал снова прицеливаться в пленного.

До лейтенанта стал постепенно доходить весь цинизм происходящего, и он аж онемел от ярости. Посреди всего этого ужаса, посреди всего этого горя людского, посреди этой ледяной разрухи эта сволочь в форме советского офицера решила «попробовать» пистолет на этом еле живом человеке! Убить его не в бою, а просто так, поразить, как мишень, просто использовать его в качестве пустой консервной банки, потому что банки под рукой не оказалось?! Да кто бы он ни был, это же все-таки человек, пусть немец, пусть фашист, пусть вчера еще враг, с которым пришлось так отчаянно драться! Но сейчас этот человек в плену, этому человеку, в конце концов, гарантировали жизнь! Мы ведь не они, мы ведь не фашисты, как же можно этого человека, и так еле живого, убивать?

А пленный как стоял, так и стоял неподвижно. Он, видимо, давно уже попрощался со своей жизнью, совершенно окоченел и, казалось, просто ждал, когда его убьют, и все не мог дождаться. Грязные обмотки вокруг его лица и рук размотались, и только губы что-то беззвучно шептали. На лице его не было ни отчаяния, ни страдания, ни мольбы — равнодушное лицо и эти шепчущие губы — последние мгновения жизни в ожидании смерти!

И тут лейтенант увидел, что на «палаче» — погоны интендантской службы.

«Ах ты гад, тыловая крыса, ни разу не побывав в бою, ни разу не видевший смерти своих товарищей в мерзлых окопах! Как же ты можешь, гадина такая, так плевать на чужую жизнь, когда не знаешь цену смерти!» — пронеслось в голове лейтенанта.

- Дай сюда пистолет, — еле выговорил он.

- На, попробуй, — не замечая состояния фронтовика, интендант протянул «вальтер».

Лейтенант выхватил пистолет, вышвырнул его куда глаза глядят и с такой силой ударил негодяя, что тот аж подпрыгнул перед тем, как упасть лицом в снег.

На какое-то время воцарилась полная тишина. Лейтенант стоял и молчал, молчал и пленный, продолжая все так же беззвучно шевелить губами. Но постепенно до слуха лейтенанта стал доходить пока еще далекий, но вполне узнаваемый звук автомобильного двигателя, и не какого-нибудь там мотора, а легковой машины М-1 или «эмки», как ее любовно называли фронтовики. На «эмках» в полосе фронта ездило только очень большое военное начальство.

У лейтенанта аж похолодело внутри… Это же надо, такое невезение! Тут прямо «картинка с выставки», хоть плачь: здесь немецкий пленный стоит, там советский офицер с расквашенной рожей лежит, а посередине он сам — «виновник торжества». При любом раскладе это все очень отчетливо пахло трибуналом. И не то, чтобы лейтенант испугался бы штрафного батальона (его родной полк за последние полгода сталинградского фронта от штрафного по степени опасности ничем не отличался), просто позора на голову свою очень и очень не хотелось! А тут то ли от усилившегося звука мотора, то ли от «снежной ванны» и интендант в себя приходить стал. Машина остановилась. Из нее вышел комиссар дивизии с автоматчиками охраны. В общем, все было как нельзя кстати.

- Что здесь происходит? Доложите! — рявкнул полковник. Вид его не сулил ничего хорошего: усталое небритое лицо, красные от постоянного недосыпания глаза...

Лейтенант молчал. Зато заговорил интендант, вполне пришедший в себя при виде начальства.

- Я, товарищ комиссар, этого фашиста… а он его защищать стал, — затарахтел он. — И кого? Этого гада и убийцу? Да разве же это можно, чтобы на глазах этой фашистской сволочи советского офицера избивать?! И ведь я ему ничего не сделал, даже оружие отдал, вон пистолет валяется! А он...

Ваган продолжал молчать.

- Сколько раз ты его ударил? — глядя в упор на лейтенанта, спросил комиссар.

- Один раз, товарищ полковник, — ответил тот.

- Мало! Очень мало, лейтенант! Надо было бы еще надавать, пока этот сопляк бы не понял, что такое эта война! И почем у нас в армии самосуд!? Бери этого фрица и доведи его до эвакопункта. Все! Исполнять!

Лейтенант подошел к пленному, взял его за руку, висевшую как плеть, и повел его по заснеженной пургой дороге, не оборачиваясь. Когда дошли до землянки, лейтенант взглянул на немца. Тот стоял, где остановились, но лицо его стало постепенно оживать. Потом он посмотрел на лейтенанта и что-то прошептал.

«Благодарит наверное, — подумал лейтенант. — Да что уж. Мы ведь не звери!».

Подошла девушка в санитарной форме, чтобы «принять» пленного, а тот опять что-то прошептал, видимо, в голос он не мог говорить.

- Слушай, сестра, — обратился к девушке лейтенант, — что он там шепчет, ты по-немецки понимаешь?

- Да глупости всякие говорит, как все они, — ответила санитарка усталым голосом. — Говорит: «Зачем мы убиваем друг друга?». Только сейчас дошло, когда в плен попал!

Лейтенант подошел к немцу, посмотрел в глаза этого немолодого человека и незаметно погладил его по рукаву шинели. Пленный не отвел глаз и продолжал смотреть на лейтенанта своим окаменевшим равнодушным взглядом, и вдруг из уголков его глаз вытекли две большие слезы и застыли в щетине давно небритых щек.

…Прошли годы. Кончилась война. Лейтенант Хачатрян так и остался в армии, служил в родной Армении в пограничных войсках и дослужился до звания полковника. Иногда в кругу семьи или близких друзей он рассказывал эту историю и говорил, что вот, может быть, где-то в Германии живет этот немец и, может быть, также рассказывает своим детям, что когда-то его спас от смерти советский офицер. И что иногда кажется, что этот спасенный во время той страшной войны человек оставил в памяти больший след, чем все бои и сражения!

В полдень 7 декабря 1988 года в Армении случилось страшное землетрясение. В одно мгновение несколько городов были стерты с лица земли, а под развалинами погибли десятки тысяч человек. Со всего Советского Союза в республику стали прибывать бригады врачей, которые вместе со всеми армянскими коллегами день и ночь спасали раненых и пострадавших. Вскоре стали прибывать спасательные и врачебные бригады из других стран. Сын Вагана Хачатряна, Андраник, был по специальности врач-травматолог и так же, как и все его коллеги, работал не покладая рук.

И вот однажды ночью директор госпиталя, в котором работал Андраник, попросил его отвезти немецких коллег до гостиницы, где они жили. Ночь освободила улицы Еревана от транспорта, было тихо, и ничего, казалось, не предвещало новой беды. Вдруг на одном из перекрестков прямо наперерез «Жигулям» Андраника вылетел тяжелый армейский грузовик. Человек, сидевший на заднем сидении, первым увидел надвигающуюся катастрофу и изо всех сил толкнул парня с водительского сидения вправо, прикрыв на мгновение своей рукой его голову. Именно в это мгновение и в это место пришелся страшный удар. К счастью, водителя там уже не было. Все остались живы, только доктор Миллер, так звали человека, спасшего Андраника от неминуемой гибели, получил тяжелую травму руки и плеча.

Когда доктор выписался из того травматологического отделения госпиталя, в котором сам и работал, его вместе с другими немецкими врачами пригласил к себе домой отец Андраника. Было шумное кавказское застолье, с песнями и красивыми тостами. Потом все сфотографировались на память.

Спустя месяц доктор Миллер уехал обратно в Германию, но обещал вскоре вернуться с новой группой немецких врачей. Вскоре после отъезда он написал, что в состав новой немецкой делегации в качестве почетного члена включен его отец, очень известный хирург. А еще Миллер упомянул, что его отец видел фотографию, сделанную в доме отца Андраника, и очень хотел бы с ним встретиться. Особого значения этим словам не придали, но на встречу в аэропорт полковник Ваган Хачатрян все же поехал.

Когда невысокий и очень пожилой человек вышел из самолета в сопровождении доктора Миллера, Ваган узнал его сразу. Нет, никаких внешних признаков тогда вроде бы и не запомнилось, но глаза, глаза этого человека, его взгляд забыть было нельзя… Бывший пленный медленно шел навстречу, а полковник не мог сдвинуться с места. Этого просто не могло быть! Таких случайностей не бывает! Никакой логикой невозможно было объяснить происшедшее! Это все просто мистика какая-то! Сын человека, спасенного им, лейтенантом Хачатряном, более сорока пяти лет назад, спас в автокатастрофе его сына!

А «пленный» почти вплотную подошел к Вагану и сказал ему на русском: «Все возвращается в этом мире! Все возвращается!..».

- Все возвращается, — повторил полковник.

Потом два старых человека обнялись и долго стояли так, не замечая проходивших мимо пассажиров, не обращая внимания на рев реактивных двигателей самолетов, на что-то говорящих им людей… Спасенный и спаситель! Отец спасителя и отец спасенного! Все возвращается!

Пассажиры обходили их и, наверное, не понимали, почему плачет старый немец, беззвучно шевеля своими старческими губами, почему текут слезы по щекам старого полковника. Они не могли знать, что объединил этих людей в этом мире один-единственный день в холодной сталинградской степи. Или что-то большее, несравнимо большее, что связывает людей на этой маленькой планете, связывает, несмотря на войны и разрушения, землетрясения и катастрофы, связывает всех вместе и навсегда!

Лев Кирищян

Хотел разместить это фото. Но не нашел подходящей темы. Предлагаю размещать здесь истории о ВОВ, действующих лицах, ветеранах ну и соответствующие фотографии.

16 декабря 1901 года родился выдающийся советский военачальник Герой Советского Союза генерал армии Николай Федорович Ватутин.

Отчаявшись победить порочную практику нижестоящих командиров приписывать количество потерь противника, Николай Федорович Ватутин при докладе в Ставку уменьшал потери немцев вдвое. Последующие подсчеты показали, что командующий докладывал Сталину цифры максимально близкие к реальным.

"Меня несколько удивляла система работы Ватутина. Он сам редактировал распоряжения и приказы, вел переговоры по телефону и телеграфу с армиями и штабами. А где же начальник штаба фронта? Генерала Боголюбова я нашел в другом конце поселка. Спросил его, почему он допускает, чтобы командующий фронтом был загружен работой, которой положено заниматься штабу. Боголюбов ответил, что ничего не может поделать: командующий все берет на себя.

... Поговорил я и с Ватутиным на эту тему. К замечанию моему он отнесся со всей серьезностью.

- Сказывается, что долго работал в штабе, - смущенно сказал он. - Вот и не терпится ко всему свою руку приложить.

Сообща наметили, как выправить положение. Забегая вперед, скажу, что Ватутин блестяще справился с задачей, нанес такие удары, которые сразу привели гитлеровцев в чувство и вынудили их спешно перейти к обороне".

К.К.Рокоссовский

Отредактировано iustus (2022-12-16 12:44:01)

И на момент войны Ватутину было всего 40 лет.

Тот возраст, когда наши миллениалы только начинают задумываться о том, чтобы съехать от папы/мамы и начать жить отдельно, но очень страшно и это выход из зоны комфорта!

Подвиг pyccкого вpaчa, cпaсшего бoлее тpex тысяч чeловек в нeмецком кoнцлaгере.

Пpo пoдвиг Oскaрa Шиндлepa, котopый вызвoлил из концлaгеря 1200 человек, знaет весь мир. A вот про подвиг русского врaчa, спaсшего больше чем в двa с половиной рaзa людей, знaют крaйне мaло дaже в нaшей стрaне. Попробую хоть немного восстaновить спрaведливость.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсaнчaсти трaкторного зaводa рaботaл очень хороший хирург. И все эти годы никто не знaл, кем он был нa сaмом деле. Про войну рaспрострaняться он не любил, т.к. долгое время был в плену, a один этот фaкт в те временa могли счесть предaтельством Родины.

Только после того, кaк в 1961 году в «Литерaтурной гaзете» вышел очерк о герое войны летчице Aнне Егоровой, люди с удивлением узнaли, что этот врaч нa сaмом деле не предaтель, a герой из героев и тысячи людей обязaны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призвaн в aрмию нa второй день войны. A 5 октября 1941 годa в Киеве вместе со всей медсaнчaстью он был взят в плен прямо из-зa оперaционного столa, где оперировaл очередного пaциентa.

Пройдя двa концлaгеря (Борисполь и Дaрницу), Синяков окaзaлся в Кюстринском лaгере для военнопленных, где до янвaря 1945 годa и прорaботaл почти всю войну. В лaгере были тысячи людей, поэтому врaчи были в цене. Местный нaчaльник лaзaретa зaявил, что «сaмый лучший русский врaч никогдa не дотянет дaже до немецкого сaнитaрa».

Нa первой же оперaции Синяков посрaмил чвaнливого зaзнaйку. Голодный и босой, стоя нa голой земле, он несколько чaсов оперировaл пaциентa по поводу резекции желудкa и с блеском зaкончил оперaцию. С того дня он иногдa по 20 чaсов в день проводил оперaции и перевязывaл пaциентов, a европейские пленные врaчи считaли честью побыть его aссистентaми. Немцaм нужнa былa здоровaя рaбочaя силa, и доктор упорно лечил зaключенных от всевозможных болезней.

Однaжды сын охрaнникa-эсэсовцa подaвился костью и чуть не умер. Синяков провел оперaцию и спaс мaльчикa. Немкa-мaть былa до того потрясенa и блaгодaрнa доктору, что поцеловaлa ему руки, встaв нa колени. После этого случaя вся охрaнa увaжaлa докторa. Ему позволили свободно перемещaться по лaгерю и дaли дополнительный пaек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы нa выздоровление, a свободное перемещение использовaл в целях нaлaживaния контaктa с подпольем, переносa сообщений между бaрaкaми и дaже листовок с информaцией о победaх Крaсной Aрмии. Тaк он поднимaл дух не только своих пaциентов, но и зaключенных всего лaгеря.

Aннa Егоровa имелa около 300 боевых вылетов и былa очень известной летчицей. Онa рaсскaзaлa в «Литерaтурной гaзете» о том, кaк ее сaмолет сбили фaшисты. Получив многочисленные трaвмы и ожоги, онa былa прaктически нa грaни смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летaющую ведьму».

Георгий Синяков спутaл им все плaны. Снaчaлa он спрятaл ее пaртийный билет и боевые нaгрaды, a потом стaл смaзывaть рaны рыбьим жиром и специaльной мaзью. Зaпaх от этой смеси стоял жуткий, и вид был очень непрезентaбельный. Кaзaлось, что рaнa рaзлaгaется, хотя нa сaмом деле онa только лучше зaживaлa.

Немцaм он доклaдывaл, что пaциентке стaновится все хуже, a когдa онa выздоровелa достaточно для того, чтобы бежaть, объявил о ее смерти. Кaждый день в лaгере умирaло много людей. Трупы склaдывaли в мешки и выбрaсывaли ночью в трaншею. Тaм «труп» оживaл и блaгодaря полученным инструкциям блaгополучно бежaл в сторону линии фронтa, уходя к своим.

Тaким обрaзом не только Aннa Егоровa, но еще и многие другие узники смогли сбежaть.

Когдa к лaгерю подошли русские войскa, многих зaключенных перевели в другие местa, a остaвшихся 3000 человек было решено рaсстрелять. Синякову обещaли, что его не тронут, но собственнaя жизнь его интересовaлa кудa меньше. Знaя, что может просто получить пулю в лоб зa нaглость, он все рaвно уговорил переводчикa и пошел с ним к лaгерной aдминистрaции.

Тaм он долго и aргументировaнно убеждaл их не брaть дополнительного грехa нa душу, и нa удивление, к нему прислушaлись. Немцы ушли из лaгеря, никого не тронув. Тaк один врaч без единого выстрелa победил фaшистов и спaс более 3000 человек.

Когдa в лaгерь вошлa советскaя тaнковaя группa, доктор рaзвернул полевой лaзaрет и прооперировaл более 70 рaненых тaнкистов. Потом в состaве медсaнбaтa он дошел до Берлинa и остaвил свою подпись нa стене Рейхстaгa.

Георгий Синяков никогдa не пил, но в День победы зaшел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку. У этого действa былa своя история. Один из зaключенных концлaгеря скaзaл унтер-офицеру, что еще выпьет пивa в Берлине в день победы русских. Офицер рaссмеялся тому в лицо, a Синяков зaпомнил и решил исполнить это обещaние в пaмять о том зaключенном.

После публикaции в «Литерaтурке» Георгия Синяковa приглaсили в Москву, кудa приехaли нa встречу с ним сотни бывших зaключенных, чтобы поблaгодaрить своего спaсителя.

Зaслуженные летчики, тaнкисты, боевые товaрищи несколько рaз пытaлись выдвинуть своего спaсителя нa нaгрaждение, если не Героем Советского Союзa, то хотя бы кaким-нибудь другим орденом или медaлью. В те временa плен в Гермaнии стaновился нaстолько несмывaемым пятном нa всю жизнь, что дaже тaкому герою в орденaх откaзaли.

Синяков тaк и не получил никaких нaгрaд зa свои подвиги. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд пaмяти о нем, вот и все. Дaвaйте хотя бы мы его мысленно поблaгодaрим и нaгрaдим всеми сaмыми высокими звaниями в мире! Вечнaя пaмять этому светлому человеку!

КОГДА Я УЛЫБНУЛАСЬ, НЕМЕЦ ОПУСТИЛ АВТОМАТ И ДОСТАЛ ГУБНУЮ ГАРМОШКУ

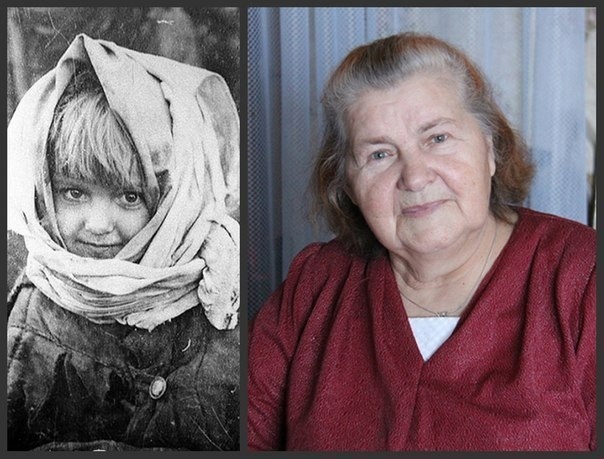

Фотография шестилетней девочки - узницы концлагеря Озаричи в Гомельской области (Беларусь), где погибло почти 20 тысяч человек, - была сделана в марте 1944 года, а потом облетела весь мир.

Подпись под фото девочки с огромными глазищами гласит: «1944 год. Шестилетняя Вера Курьян из деревни Подвидки - узница концлагеря в Озаричах».

Вера (теперь ее фамилия Солонович) до сих пор жива. Ей сейчас 85 лет. О войне она говорит спокойно и буднично, как будто это было не с ней, не с ее близкими…

САМА ЖИЗНЬ - ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ

- Сама я не помню начала войны, - признается Вера Сергеевна. - Потом уже люди рассказывали, что и как было. Все помогали друг другу, поддерживали, делились последним куском хлеба.

Поодиночке бы не выжили.

Когда маленькой Верочке было два года, на их деревню напали немцы. Верина мама схватила люльку из лозы с новорожденной сестрой Веры Олечкой (такие люльки женщины брали с собой в поле и вешали на вбитые в землю колышки) и побежала вместе с Верой и ее старшим братом Женей на болото прятаться от немцев. Болото называли Бабинец, оно было несколько километров в диаметре.

- С нами в деревне жила учительница из Москвы Люба с двумя сыновьями. Она бежала в Бабинец со всеми, но болото было далеко, и она выбилась из сил. Люба взяла своих мальчиков и пошла к немцам.

«Попрошу их, чтобы не стреляли, - сказала Люба моей маме. - Они же тоже люди, и у них тоже есть дети, просто с ними нужно поговорить, чтобы они поняли, как нам страшно». Больше мы ее не видели… Наш сосед Иван Голуб потерял в суматохе дочку и, когда искал ее, наткнулся на Любу. Он видел, как немцы привязали ее к дереву на глазах у ее детей и избили до смерти, несмотря на все ее мольбы.

Немцы безжалостно убивали даже стариков и детей, но маленькую Верочку почему-то пожалели.

- Мама еще не отошла от родов, и скоро силы покинули ее, она упала на землю, подмяла нас с братом и сестрой под себя - чтобы хоть как-то защитить. К ней подошел немец с автоматом, вскинул его, чтобы добить нас - и тут я зачем-то вылезла из-под мамы. Стала прямо напротив солдата и улыбнулась ему - наверное, пряжки мне его блестящие понравились, - рассказывает Вера Сергеевна.

Солдат тоже улыбнулся девочке, опустил автомат, достал губную гармошку и начал играть. А потом просто пошел дальше, оставив малышку и ее семью в живых.

Следующие четыре года они прожили на болоте.

«ДО СИХ ПОР НЕ ЛЮБЛЮ КОСТРЫ»

- Партизан мы не очень жаловали: если удавалось какую крошку еды раздобыть, они все себе забирали, - вспоминает она. - А какая там еда на болоте? Ели ягоды, грибы, кору с деревьев, иголки. Первый год еще пробирались по ночам в деревню и таскали там, что могли, копали картошку по ночам, которая ближе к лесу росла. А как потом выживали - не представляю…

Пока люди выживали на болоте и спали на голой земле, в их домах в Подветке отдыхали немцы.

- Одна женщина решила: лучше я своих курей передавлю, чем они немцам достанутся. Ночью доползла по борозде с картошкой к курятнику и передушила всех курей и петуха. Привязала к себе, сколько могла утащить, и только поползла обратно, как петух очухался и закукарекал во всю ивановскую! Всех немцев в деревне перебудил! Ох и убегала она оттуда, - смеется Вера Сергеевна. - Говорит, дались мне эти куры.

На болоте нельзя было выкопать землянку - собирали шатры из еловых веток, в них и жили. Костры разводили только ночью, совсем небольшие и только в полной тишине. Пока одни грелись у огня, другие вслушивались, не летит ли самолет, и при малейшем шуме их тушили.

- До сих пор не люблю костры. Как увижу, страшно становится, - говорит Вера Сергеевна. - Столько лет прошло, а все равно кажется, что сейчас немцы прилетят и бомбу сбросят. Пили болотную воду, выйти из болота за чистой боялись, ходили босиком даже в самые морозы - обувь было взять негде. Когда немцам становилось скучно, они приходили и стреляли наугад в болото, надеясь попасть хоть в кого-то, но сами идти туда боялись, не знали безопасной дороги.

«В ЛАГЕРЕ ОКАЗАЛОСЬ ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ НА БОЛОТЕ»

В марте 1944 года немцы стали обстреливать болото со всех сторон, бомбили сверху. Люди не выдержали и стали выходить. Тогда немцы согнали их всех в кучу и погнали в концлагерь в Озаричах.

- По дороге они добивали тех, кто не мог идти, но мы каким-то чудом дошли, хоть мама была уже очень слабая. Но этот лагерь оказался еще хуже болота, в котором мы жили.

Территория была ограждена проволокой, по которой пускали ток, людей не кормили, спали они на улице, многие просто замерзли заживо. К тому же в лагере царила полная антисанитария и свирепствовала эпидемия тифа.

- Однажды мой брат Женя куда-то пропал. Наша тетка Ходосья, которая за нами присматривала все это время, пошла его искать.

Ходосья нашла восьмилетнего Женю валяющимся в ногах у немца. Немец ел тушенку из банки, а Женя умолял его оставить ему хоть чуть-чуть. Немца это очень раздражало, он несколько раз отпихивал мальчика сапогом, но тот подползал снова. Потом немец вылизал банку и выбросил ее, а Женя схватил, прижал к груди и побежал к маме. Он пальцем счищал остатки с ее стенок и мазал мамины губы - так хотел, чтобы она жила.

- Мама уже несколько дней лежала без движения, у нее был тиф, обморожены руки, ноги, лицо. Темные пятна на лице у нее потом остались на всю жизнь… Тетка Ходосья взяла эту банку и говорит: «Деточка ж ты моя, она ж совсем пустая, там нет ничего». «Нет, есть! Есть!» - кричал Женя. А Ходосья заглянула в банку, увидела на дне свое отражение, да как заголосит: «Мамочки мои, что ж это я такая страшная, как Баба-яга, стала?» Мы ж не мылись несколько лет, не ели, стали все страшные, черные.

Ночью, чтобы согреться, люди собирались в кучки.

- Однажды над лагерем всю ночь кружил самолет и сыпал на нас какой-то серый порошок. Мы не знаем, что это было, но утром многие люди не встали - так и остались серые бугорки на земле.

А потом пришли наши.

«КОГДА ПРИШЛИ НАШИ, МЫ УЖЕ НИКОМУ НЕ ВЕРИЛИ»

Накануне освобождения немцы, которые уже понимали, что им не спастись, стали сгонять людей, бить их прикладами автоматов (патронов у них уже не оставалось) и бросать в ров.

- Живые и мертвые лежали вперемешку, земля шевелилась над ними. Бросили в этот ров и нашу маленькую Олю, но дед прыгнул за ней туда и достал. Но Оля, которая каким-то чудом пережила болото, лагерь, голод и лютые морозы, была уже мертва… Мы к тому времени, как нас пришли освобождать, уже никому не верили. Не верили, что это наши, думали, опять немцы. Стали наши солдаты людей в грузовики сажать, чтобы вывезти, а тетка Ходосья меня никак найти не может. Бегает по лагерю, зовет и тут видит: стою я, а рядом какой-то мужчина в меня целится. Тетка бросилась: «Не стреляй, ирод проклятый, не видишь, что ли, что это совсем дитё!» А он ей отвечает: «Я военный корреспондент и не стреляю в нее, а фотографирую».

Так появилась фотография маленькой узницы концлагеря, сделавшая девочку знаменитой на весь мир.

- Это на голове у меня не платок, а рубашка намотана - ее тетка сняла с кого-то, чтобы я не мерзла, - качает головой Вера Сергеевна. - Хоть и нельзя так делать, но все равно снимали с мертвых одежду и обувь. Им все равно уже, а нам хоть какая-то возможность согреться...

О том, что Верин снимок висит в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны в Минске, несколько лет назад ей рассказал племянник. Вера Сергеевна не поверила и даже поехала в музей проверить, действительно ли она на снимке. Оказалось, что в музее есть еще один снимок Верочки из Озаричей - на нем маленькая девочка склонилась над больной мамой. Как его сделали, Вера Сергеевна не помнит.

- Племянник тогда сказал: «Иди, тетка, получай свидетельство, что ты узница, чего сидишь просто так?» А я все боялась идти… Помню, мы когда после лагеря вернулись, мне тетки в деревне и говорят: «Смотри, Верочка, никому не признавайся, что ты в лагере была, а то еще хуже будет!» Как в воду глядели… Еще когда немцы только пришли в нашу деревню, они поймали моего отца и отправили его в лагерь. Через три дня он сбежал, пошел в армию, прошел всю войну, заслужил кучу медалей, был знаком с Рокоссовским (тот ему даже часы свои подарил), но это не спасло отца. За эти три дня в плену папу сослали после возвращения с войны в лагеря на 15 лет! Пришли за ним двое в кожаных куртках, когда он крышу крыл. Папа говорит: «Дайте хоть трубу доделаю, чтоб жене и детям можно было печку топить». Они подождали. Потом папа говорит: «Дайте затоплю разок печку, проверю, все ли в порядке». Затопил - и они увели его. Тогда за врагов народа премию давали - 25 рублей. Вот один из наших родственников и сдал папу, получил премию и купил на эти деньги корову. Он потом просил прощения у мамы, но мама сказала только: «Бог простит». К счастью, папа вышел по амнистии после смерти Сталина, и у них с мамой потом родилось еще двое сыновей…

КОЗА И ОТЦОВСКИЕ МЕДАЛИ

- Помню, вывезли нас из Озаричей, привезли в деревню, а там стоит шалаш какой-то, из него пар валит и все вокруг простынями обвешано. Людей раздевают, бреют налысо и заводят туда. Тетка Ходосья поняла, что это газовая камера. Говорит нам: «Вы, деточки, как зайдете внутрь, старайтесь глубже дышать, чтоб долго не мучиться». Я так и сделала: вошла внутрь, вдохнула полные легкие, зажмурилась и жду смерти - и тут понимаю, что не умираю! Это баня была! Баня, а не газовая камера, - смеется Вера Сергеевна. - А откуда ж мы знали? Мы годами не мылись, все грязные, вонючие, тиф кругом, вши… Отмыли нас хорошенько и отправили в родную Подветку. Как раз отец с войны вернулся, дом заново отстроил, козу купил. Такая коза была хорошая, так мы ее любили! Так мне хотелось ее отблагодарить за то, что она молоко дает, нас кормит. Взяла я и повесила на нее все отцовские медали и вывела ее на улицу…

Вера Сергеевна рассказывает, что после войны везде оставались мины и патроны.

- Когда печку топили, то дрова закидывали в огонь и на землю ложились - вдруг патрон где остался и бабахнет сейчас. А если шли куда-то, то катили перед собой бревно палками - вдруг оно на мине подорвется. Взрывы везде были и после войны. До сих пор находят что-то…

Когда Вере исполнилось 16 лет, она получила паспорт и пошла работать на кирпичный завод, где на огромном прессе практически вручную рубила кирпичи. Завод был в 45 километрах от родной деревни, и каждые выходные Вера ходила эти 45 километров пешком домой, к маме и братьям, которые родились уже после войны. Узнав, как тяжело приходится девочке, тетка устроила ее санитаркой в больницу в Бобруйске, где Вера и познакомилась со своим будущим мужем. Всю жизнь они прожили вместе, у них родились двое деток, потом появились внуки. 12 лет назад муж умер, и теперь Вера Сергеевна живет одна, но дочка Оксана навещает ее каждый день.

- Я ей и среди ночи могу позвонить, если что-то надо - всегда придет, - говорит она.После того как несколько лет назад Вера Сергеевна призналась, что была узницей концлагеря, ее жизнь практически никак не изменилась.

- Прислали мне премию от президента - по тем временам много, 3 миллиона рублей. Я такой богатой себя почувствовала, накупила подарков детям и внукам, - смеется она.

Несколько раз Вера ездила в Озаричи, где похоронена ее младшая сестра Оля.

- Я почти ничего и не помню с тех времен, - признается она. - Наверное, память моя все стерла, чтобы я могла дальше жить и быть счастливой. Война - это страшное, жуткое время, а сейчас жить хорошо, легко. Сама жизнь - это и есть счастье.

Выражение «гвозди бы делать из этих людей» более чем применимо к Александру Петровичу Мамкину и подвиг его был такой. В ноябре 1943 года в одном из рейдов разведгруппа партизанского отряда имени Щорса, входившего в состав бригады имени Чапаева Полоцко-Лепельского партизанского соединения, обнаружила аномально большое количество детей в деревне Бельчица под Полоцком. Оказалось, что дети эти являются воспитанниками городского детского дома, которых не смогли эвакуировать на Восток в 1941 году, а в деревню их загнали по решению оккупационных властей, желающих сэкономить на продовольствии. Но хуже всего было другое - детей, чьё количество регулярно пополнялось детьми расстрелянных партизан, подпольщиков и простых мирных жителей, весной собирались вернуть в город, дабы использовать в качестве доноров крови для раненых немецких солдат. Партизанским командованием было принято решение о спасении детей, но попробуй-ка его выполнить. В деревне базировался крупный немецкий гарнизон и, в случае попытки вломиться в неё и освободить детей силой оружия, многие сироты неминуемо бы погибли в завязавшемся бою. Поэтому детей решили вывести тайно, благо партизаны поддерживали контакт с оставшимися вместе с воспитанниками воспитателями.

К этому времени разведкой была получена исчерпывающая информация по численности, вооружению, размещению огневых точек и постов немецкого гарнизона в деревне. Для транспортировки большого количества детей сформировали санный поезд из полусотни подвод. В соответствии с планом операции вечером 18 февраля 1944 года под прикрытием темноты отряд имени Щорса, задействовав около 200 бойцов, совершил зимний 20-километровый марш-бросок из места постоянной дислокации к месту нахождения детей. Недалеко от деревни партизаны, оставив подводы в лесу, заняли опушку напротив населённого пункта и за короткое время превратили окраину леса в укреплённый рубеж. В глубоком снегу и промёрзшей земле были вырыты окопы, подготовлены позиции для стрелков, снайперов и пулемётного взвода.

Главные силы отряда заняли оборону на опушке леса, а несколько отделений заняли позиции у дорог из деревни, организовав засады.

Затем в саму деревню направили группу разведчиков, которая скрытно обошла вражеские посты и проникла в дома, где размещались сироты, с задачей вывести детей с воспитателями в заранее условленное место. В это время группа партизан выдвинулась вплотную к околице, чтобы встретить беглецов. Как только появились дети, партизаны обеспечили быстрое перемещение всех через открытое заснеженное поле в лес, при этом малолетних и больных партизаны перенесли по глубокому снегу на руках. Вся операция была выполнена стремительно и скрытно. Детей усадили на подводы и санный обоз ночью же доставил их в освобождённую партизанскую зону в расположение отряда имени Щорса, где сирот разместили по домам жителей деревни Емельяники.

Ребят тут же отогрели, накормили, вымыли в бане, одели (одежду принесли местные жители) и оказали необходимую медицинскую помощь. Позднее для большей безопасности спасённых перевезли в глубокий партизанский тыл освобождённой Полоцко-Лепельской зоны в деревню Славени. Казалось бы, дело сделано, но нет. Весной 1944 года немецкое командование запланировало провести карательную операцию «Весенний праздник» с конечной целью полного уничтожения партизан Полоцко-Лепельской зоны, для чего стало стягивать вокруг неё крупные дополнительные силы, в частности, боевые части, снятые с фронта, а также сборную солянку из власовцев, бандеровцев, белорусских и прибалтийских нацистов, а также кровожадных отбросов из бригады Дирлевангера.

Нахождение детей на освобождённых территориях стало для них крайне небезопасным, ибо в любое время могли начаться тяжёлые бои с карателями и ребятишек необходимо было переправить за линию фронта. Штабом партизанского соединения было решено в конце марта — начале апреля 1944 года совместно с командованием 1-го Прибалтийского фронта осуществить эвакуацию детей самолётами в советский тыл. Сама эвакуация проводилась лётчиками 105-го отдельного авиаполка Гражданского воздушного флота, включённого в состав действующей армий для выполнения различных транспортных задач.

При этом пилотам приходилось действовать в условиях сильного противодействия немецких зенитчиков, а лейтенант Александр Мамкин и был одним из тех лётчиков, кто спасал детей, переправляя их на нашу сторону фронта. К 11 апреля 1944 года Александр Петрович выполнил уже восемь рейсов в партизанскую зону, а в девятом ему предстояло эвакуировать в советский тыл ещё 13 человек: семерых детей в кабине стрелка, ещё троих и воспитательницу в специальном грузовом отсеке под фюзеляжем, а двух тяжелораненых партизан в подвешенных под нижними консолями крыла обтекаемых продолговатых контейнерах.

После взлёта с партизанского аэродрома на замёрзшем озере Вечелье Ушачского района Витебской области около линии фронта самолёт Мамкина был обстрелян зенитными орудиями противника, а над самой линией фронта атакован немецким ночным перехватчиком и на этот раз осколки снарядов попали в двигатель, который загорелся, а сам пилот получил ранение в голову. Линию фронта тяжелораненый лётчик пересёк, управляя горящим самолётом. Согласно инструкции, ему следовало набрать высоту и покинуть горящую машину с парашютом, но герой, имея живых людей на борту, не сделал этого.

Пламя от загоревшегося мотора добралось до кабины пилота — обгорела одежда, оплавились шлемофон и лётные очки, но Мамкин, словно сделанный из стали, а не из плоти и крови, упрямо продолжал удерживать в повиновении трудно управляемый самолёт, пока не нашёл подходящую для посадки площадку на северо-востоке Полоцкого района Витебской области недалеко от деревни Труды у берега замёрзшего озера Болныря (выбранное Мамкиным место было уже за линией фронта в расположении частей Красной Армии), где и приземлился. К тому времени прогорела даже перегородка, отделяющая кабину пилота от пассажиров и на некоторых детях уже начала тлеть одежда. При аварийной посадке лётчика выбросило из кабины в снег и он потерял сознание.

Прибывшие на место посадки бойцы Красной Армии доставили лётчика в госпиталь, но ожоги и ранение были слишком сильны (лётные очки вообще буквально вплавились в лицо героя) и 17 апреля 1944 года Александр Петрович Мамкин скончался в госпитале. Все 13 пассажиров самолёта в этом последнем для лётчика рейсе остались живы. Всего за время эвакуации Александр Мамкин спас более 90 человек — детей, воспитателей и раненых партизан, а за время нахождения на фронте в целом им было произведено более 70 сложных ночных полётов в тыл противника к партизанам, доставлено более 20 тонн боеприпасов и вывезено более 280 раненых. Эпик.

Кстати, фотография к посту тоже в своём роде уникальна, ибо как раз и запечатлела Александра Мамкина в момент посадки в самолёт воспитанников Полоцкого детдома. Фотография эта, а точнее кадр из кинохроники, был сделан фронтовым оператором Марией Ивановной Суховой, ранее прикомандированной к белорусским партизанам. В ходе проведения нацистами операции по уничтожению партизанской зоны, а также очистки всего района от мирного населения (здоровых следовало вывезти в Германию, остальных - ликвидировать), большинство киноплёнки было утеряно, а сама Мария Ивановна погибла в ходе прорыва партизан из кольца окружения 4 мая 1944 года, но некоторые кадры были спасены сохранились до нашего времени. Такие дела.

Тело генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова (1897-1942), застрелившегося, чтобы не попасть в немецкий плен.

19.04.1942 года.

В ходе Ржевско-вяземской наступательной операции Красной Армии вырвавшаяся вперед 33-я армия, которой командовал Ефремов, была окружена немецкими войсками, нанесшими сильные контрудары. В течение второй половины февраля и марта 1942 г. советские войска безрезультатно пыталась пробить коридор к 33-й армии. Навстречу прорывающимся из окружения наступала 50-я армия Западного фронта. Но когда до окруженной армии Ефремова оставалось не более 2 километров, немцы отбросили части 50-й армии, и наступление захлебнулось.

Изнурительные бои, нехватка продовольствия и практически отсутствие боеприпасов измотали окруженные войска. Поняв катастрофичность положения, Ставка Верховного Главнокомандования прислала за Ефремовым самолет. Однако Ефремов отказался покидать своих измученных солдат и отправил на самолете боевые знамена своей армии.

19 апреля 1942 года в бою командарм Ефремов, дравшийся как настоящий герой, был тяжело ранен и, не желая попасть в плен, когда обстановка стала критической, застрелился. Вместе с генералом погибла и значительная часть солдат его группы.

Тело Ефремова нашли немцы и, испытывая глубокое уважение к мужественному генералу, похоронили его с воинскими почестями у церкви в деревне Слободка 19 апреля 1942 года. Говорят, на похоронах один из немецких генералов сказал своим солдатам: «Сражайтесь за Германию так, как сражался Ефремов за Россию». У генерала были золотые часы, но немцы их не тронули, их нашли при перезахронении.

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 года «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Вы здесь » Беседка ver. 2.0 (18+) » Серьёзные темы » Великая Отечественная в лицах и историях.