Что было дальше с игроками той сборной

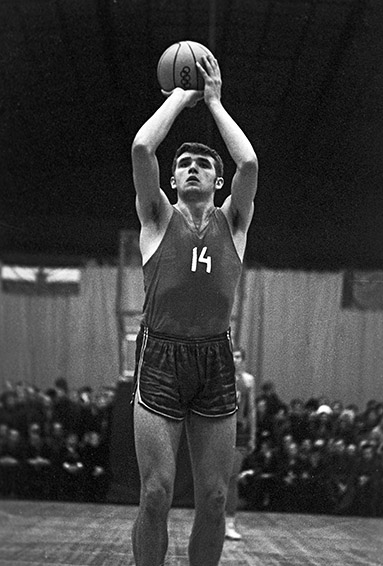

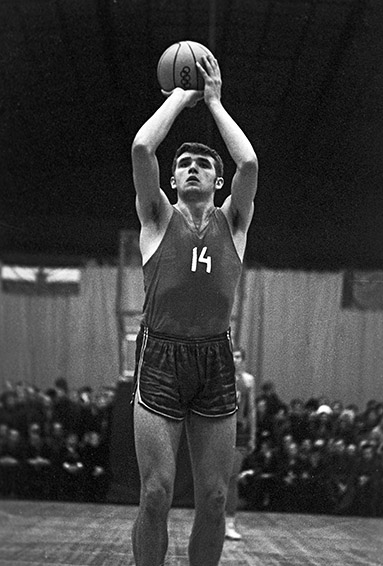

Анатолий Поливода

В книге Сергея Белова: «В 1967-м после чемпионата мира он так же по 40 минут за матч отыграл за сборную Украины на Спартакиаде народов СССР, а затем в таком же режиме на осеннем чемпионате Европы. И только к финальному матчу этого турнира случилось «невероятное» — Толя сказал: «Ребята, я играть больше не могу».

Мало кто знает подлинную цену, какой Поливоде давался его успех. Дело в том, что с детства Толя был болен эпилепсией, и неимоверные нагрузки, перенесенные им в 19-20-летнем возрасте, скорее всего, дополнительно спровоцировали болезнь. После 1968-го он стал падать прямо на тренировках, мы научились помогать ему преодолевать приступы.

Из-за заболевания Толя боялся летать на самолетах, там, где позволяла логистика, перемещался только поездом. Во время перелетов, которых не удавалось избежать (например, за океан), парень все время в воздухе проводил стоя! В Мексику он добирался на перекладных, летел почти сутки. В Мюнхен отправился заблаговременно на поезде.

Постепенно болезнь стала идти на спад, и Поливода дотерпел до 1972 года. Конечно, включенный в состав олимпийской сборной, он был уже не тот, что 5 лет назад. На площадку он выходил в основном во второстепенных матчах, но все равно помог команде, как сумел. Сейчас, насколько мне известно, Анатолий достаточно спокойно, хотя и не без бытовых неурядиц, живет в родной Украине.

Где сейчас: По завершении игровой карьеры работал на кафедре физвоспитания киевского университета им. Шевченко. После операции получил вторую группу инвалидности. Пенсионер. Живет на Украине.

Модестас Паулаускас

В книге Сергея Белова: «Мы никогда не выясняли отношений. Моя замкнутость и прибалтийский менталитет Модестаса в данном случае прекрасно сочетались. Конфликты между нами можно пересчитать по пальцам. Первый приключился, когда на моей первой тренировке в сборной Паулаускас умышленно бросил мяч мне в лицо. Позднее я узнал, что это его привычная манера обращения с новичками. Другой случай также показателен.

На чемпионате мира 1970-го в Любляне дела у нашей сборной шли неважно. После поражения от США в решающем матче мы окончательно утратили шансы на победу в турнире. В этой игре Модестас неудачно пробивал штрафные — в частности, на последних минутах не забил четыре или три из четырех, точно не помню. В какой-то степени можно было сказать, что мы проиграли из-за него.

По возвращении в номер Паулаускас был мрачнее тучи. Тут появился Стяпас Бутаутас, известный литовский баскетбольный специалист (это он несколько лет отработал на Кубе, фактически вытащив команду Острова свободы на уровень олимпийского пьедестала). На жуткой смеси литовских слов и русского мата он стал ругать Паулаускаса, укоряя его за смазанные штрафные.

Выслушав эту тираду, Модя сорвался — бросив свирепый взгляд на меня, он крикнул: «Да, да, зато вот некоторые не мажут!» У меня к тому моменту в играх на чемпионате мира результат исполнения штрафных был 32 из 32. Не знаю, почему это разозлило Модестаса, скорее всего, просто был расстроен человек.

Тем не менее, меня это задело. Но дал понять я это Моде весьма своеобразным способом. На первых минутах следующего матча с Югославией, от результата которого зависело, сумеем ли мы взять хотя бы бронзу, я встал на линию пробивать штрафные. И, глядя Паулаускасу прямо в глаза, умышленно бросил мимо кольца. Второй бросок, разумеется, забил, на результат матча мой демарш не повлиял, но Модя все понял без слов и скандалов. Больше мы эту тему никогда не обсуждали.

Были у Модестаса черты, которые мне были неприятны. Например, мне всегда претила его манера обращения с «молодыми» — злая, грубая, некрасивая. Кроме того, он не самым лучшим образом реагировал на свою всенародную славу на Родине. В Литве его буквально носили на руках, а демонстрация всеобщему любимцу обожания через стакан у литовцев также весьма в почете. Отказывать почитателям в совместных застольях у Моди получилось плохо. Из-за этого он достаточно рано закончил играть.

В мюнхенском финале Модестас нам не помог. Не то, чтобы совсем не помог, но сыграл явно не в меру своих возможностей. Причин этому могло быть несколько. Перед Олимпиадой он только-только восстановился после тяжелой травмы — рвал ахилл. 193 см Паулаускаса против двухметровых и мощных третьих номеров американцев были, конечно, недостаточными. Но главную роль, думаю, сыграло тактическое построение Кондрашина, избранное им для финала, — легкий состав, в котором Моде не нашлось места.

Уверен, что непопадание в старт в олимпийском финале, к которому литовец шел на протяжении многих лет упорного труда, было для него, при его амбициозном характере, настоящей трагедией. Когда обсуждались возможные перспективы переигровки финала, был, я знаю, единственный человек, который этого хотел, — Модя. Своим вкладом в олимпийское золото он не мог быть удовлетворен. Он никому не говорил об этом, но мне не обязательно было это слышать. Я его знал как облупленного».

Где сейчас: Работал тренером юниорской сборной СССР, каунасского «Жальгириса», «Аникщяя», директором спортшколы города Йонишкис, тренировал школьников в Калининградской области. Живет в Литве.

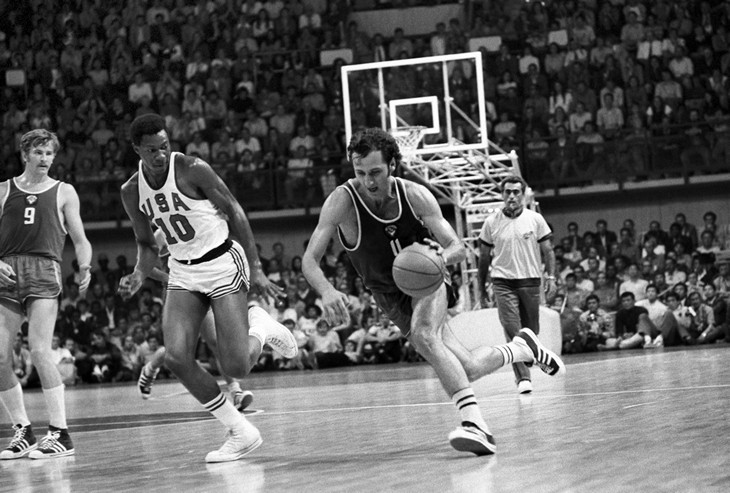

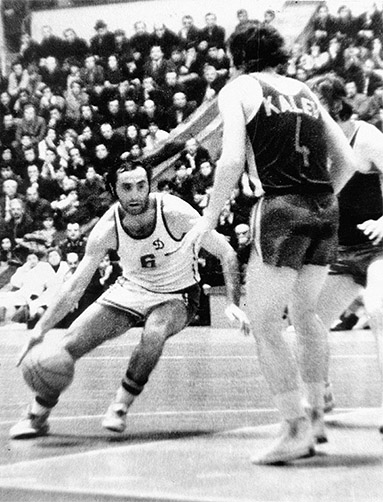

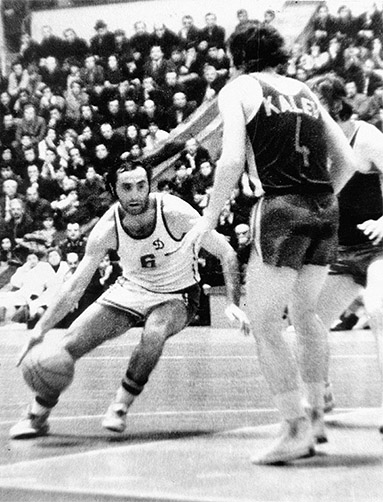

Зураб Саканделидзе

В книге Сергея Белова: «Безусловно, одним из лидеров в сборной на протяжении ряда сезонов был Зураб Саканделидзе, Сако. Еще его называли «князь», причем не в насмешку, а с некоторым оттенком уважения и признания его своеобразного аристократизма. Зураб действительно обладал характером и манерами грузинского аристократа старой закваски — независимый (в этом мы с ним были похожи), с немалой долей апломба, самодостаточный. Было впечатление, что он, не сомневаясь, разделяет распространенное у грузин мнение об избранности их нации.

В команде Сако практически ни с кем не общался, а если общался, то «сквозь зубы». Поначалу эта заносчивость меня раздражала. Впрочем, как и всегда, профессионализм и главная цель — победа команды — брали верх над эмоциями, и на площадке у нас абсолютно не было проблем во взаимоотношениях. А позднее, в 1973-м, мы и вовсе чуть ли не стали с ним друзьями.

На попойке по окончании чемпионата Европы мы с ним впервые за много лет разговорились и, так получилось, без лишних слов, по-мужски, выяснили, что относимся друг к другу с глубоким уважением. Сако сказал, что всегда ценил мой твердый характер, немногословие, надежность, игровые достоинства. Примерно тем же ответил ему и я.

Так, незадолго до завершения спортивной карьеры Саканделидзе я узнал, что имел в лице этого заносчивого грузина чуть ли не самого надежного товарища из всех, с кем меня сводила спортивная судьба.

Саканделидзе играл на позиции 1-2-го номера, а в сборной был основным разыгрывающим. Его главным отличием и преимуществом была невероятная взрывная скорость. Техника ведения мяча, бросок также были у него на высоте. К 1972-му у него за плечами было уже семь сезонов выступлений за сборную СССР, что делало его одним из опытнейших игроков.

В финале в Мюнхене он практически не уходил с площадки и сыграл очень полезно, а опыт позволил ему за доли секунды исключительно правильно просчитать самую критическую, роковую ситуацию в концовке, когда Коллинз перехватил мяч после фактической потери Александра Белова и понесся к нашему кольцу. Забей он с игры, у нас уже практически не было бы шансов отыграться. Фол Саканделидзе эти шансы для нас сохранил, и мы их использовали. Не случайно наряду с «золотым броском» А. Белова и «золотым пасом» И. Едешко иногда вспоминают и про «золотой фол» Саканделидзе».

Где сейчас: Химик по образованию, Саканделидзе в разные годы руководил крупными промышленными предприятиями Грузии, а в 95-м стал владельцем чайной фабрики. Умер в 2004-м в Тбилиси.

Алжан Жармухамедов

В книге Сергея Белова: «Высокий (206 см), сухой, жилистый, «туркестанский змей», как его называли, был невероятно вынослив. До 1973-го не помню случаев, чтобы он вообще когда-нибудь уставал. Его силой был плавный бег — без рывков и ускорений, но зато так он мог бежать сутками. Еще у него был прекрасный бросок с 4-5 метров, что для «большого» — нечасто встречающееся и неоценимое качество.

Мало кто в курсе, что и у Жара был существенный физический изъян — достаточно сильная близорукость. Он временами носил очки, но с какими диоптриями, я не знал и не догадывался, насколько плохо он видит. Лишь в 1968-м как-то раз во время игры это стало мне понятно. Мы сидели рядом на скамейке запасных, и после очередного игрового эпизода у более далекого от нас кольца Алжан спросил меня, сильно щурясь: «Кто забил?» Сначала я решил, что он пропустил эпизод, но нет — он все наблюдал внимательно. «Так ты что, не видишь?» — спросил я. — «Нет» Только после этого до меня, наконец, дошло: как же он играет?

Контактные линзы появились в обиходе лишь позднее, и Жар успел в них поиграть. Могу только догадываться, насколько иначе раскрылся для него мир на баскетбольной площадке. Впрочем, с этим связаны и комичные моменты. Линзы были страшной ценностью, но при этом еще несовершенны, часто вылетали во время тренировок и, что еще интереснее, во время игр. В этих случаях следовал ставший привычным для чемпионата СССР ритуал — игра прерывалась, звучала команда: «Никому не двигаться», чтобы не затоптать утраченную линзу, после чего игроки обеих команд во главе с судьями, ползая на пузе, искали ее по всей площадке.

На Олимпиаде в Мюнхене Жармухамедов сыграл очень достойно, уверенно и полезно. Практически во всех играх он выходил в старте и здорово помогал Сашке Белову в борьбе за щит, а также эффективно атаковал кольцо соперников с излюбленной средней дистанции».

Где сейчас: Помогал Сергею Белову в сборной России, тренировал университетские команды в Москве.

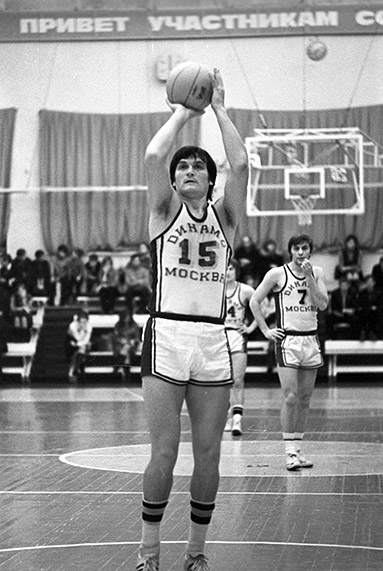

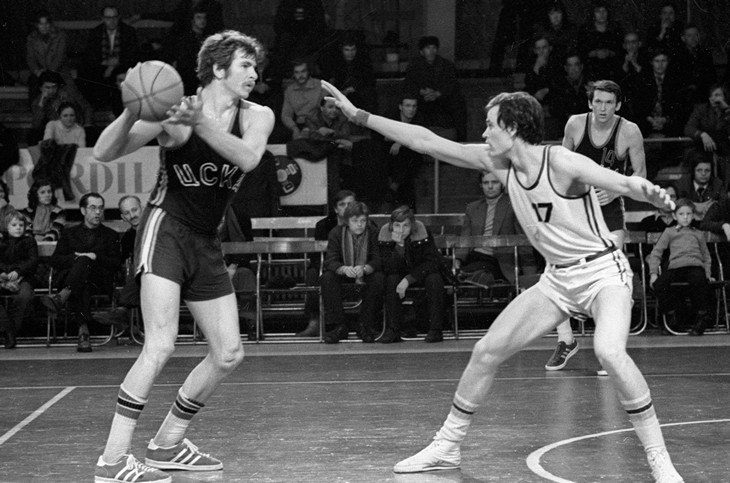

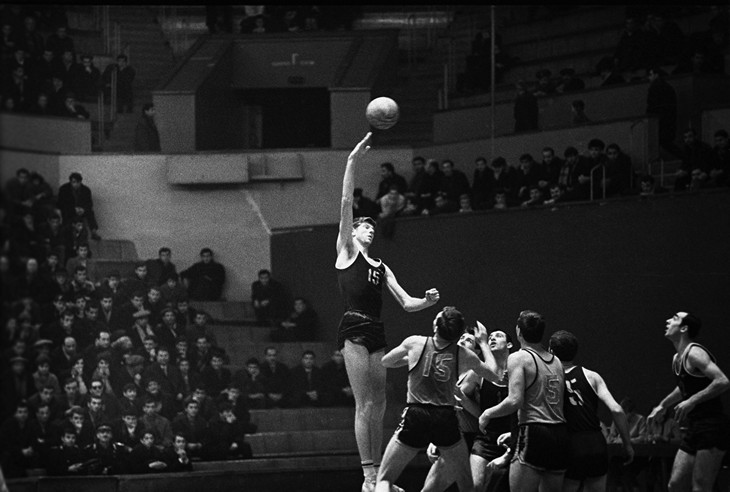

Александр Болошев

В книге Сергея Белова: «Одним из тех, кто в Мюнхене активно помогал лидерам и эффективно отрабатывал свое игровое время, был Александр Болошев. Типичный четвертый номер при росте 205 см, не слишком физически одаренный и прыгучий, но с хорошей школой, хорошим броском, хорошей головой.

Родившись в Подмосковье, Болошев начал всерьез играть в баскетбол в волгоградском «Динамо», откуда затем вместе с группой игроков перебазировался в «Динамо» московское. Заводилой в той группе был некий Толя Блик, у которого за счет ездившего «в загранку» отца был доступ к американским спортивным журналам. Так он стал идеологом «американской» модели игры московского «Динамо» — «бей-беги», пять секунд на атаку, «белые бьют, черные на подборе» и т. п. Самой главной задачей у этой команды было обыграть ЦСКА, и если это случалось, то становилось предметом многолетней гордости.

Тем не менее Балаш был одним из самых разумных и толковых игроков среди «больших». В Мюнхене он сыграл очень полезно, по ходу группового турнира часто выходил в старте. И в финале с американцами его выход на площадку и набранные трудовые 4 очка были очень своевременными, поддержали команду и позволили ей перевести дух».

Где сейчас: По завершении карьеры работал в московском «Динамо» и подмосковных «Химках». Умер от инсульта в 2010 году.

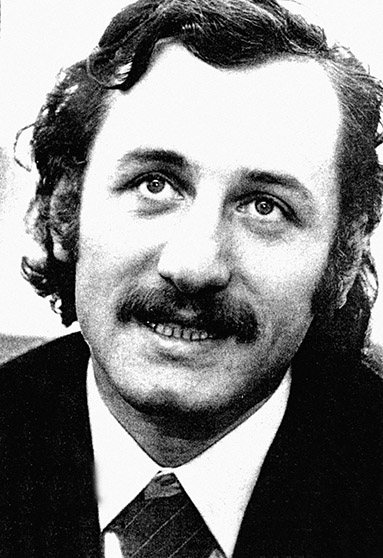

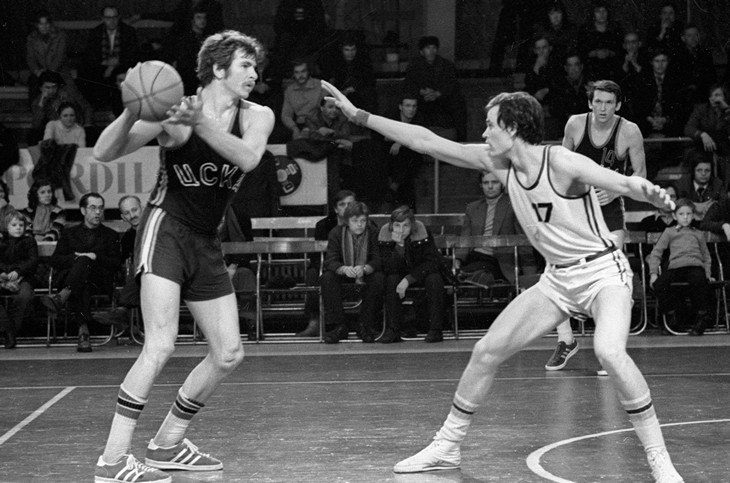

Иван Едешко

В книге Сергея Белова: «История появления этого игрока в сборной была загадочной. В отличие от всех нас, так или иначе «мелькавших» друг перед другом в различных юношеских, молодежных, профсоюзных и прочих сборных, Едешко был неизвестен никому. Все, что мы знали о нем — что он родом из Белоруссии и играл за минский РТИ — команду радиотехнического института, балансировавшую, как «Уралмаш», на стыке высшей и первой лиг. Его появление в национальной команде в 1970-м, после провального для нас чемпионата мира и прихода к руководству сборной Кондрашина, было расценено всеми как сюрприз от нового тренера. Возможно, Петрович присмотрел Ваню для своего «Спартака» и начал с привлечения его в сборную. Так или иначе, Едешко в полной мере стал кондрашинским джокером.

Достаточно быстро выяснилось, что тренерская интуиция, явно присущая Кондрашину, Петровича не подвела. Никому не известный Едешко оказался весьма современным, как бы сейчас сказали, «продвинутым» игроком. Начать с того, что 195 см для первого номера в то время было большой редкостью. Кроме роста, у него была значительная физическая сила, приобретенная, как говорили, в гандболе. Развивал он ее постоянно, любил силовые упражнения, занятия с гимнастическим мячом.

Несмотря на последствия тяжелейшего перелома руки, перенесенного в юности, Иван обладал очень сильным броском. Бросок у него в целом был поставлен неплохо, хотя и «со стояка», не в движении. У него также были хорошая скорость, хорошее видение площадки и — хороший пас. Ваня обладал редчайшим для баскетболистов качеством — он не просто умел, он любил пасовать. И, наоборот, не только любил, но и умел.

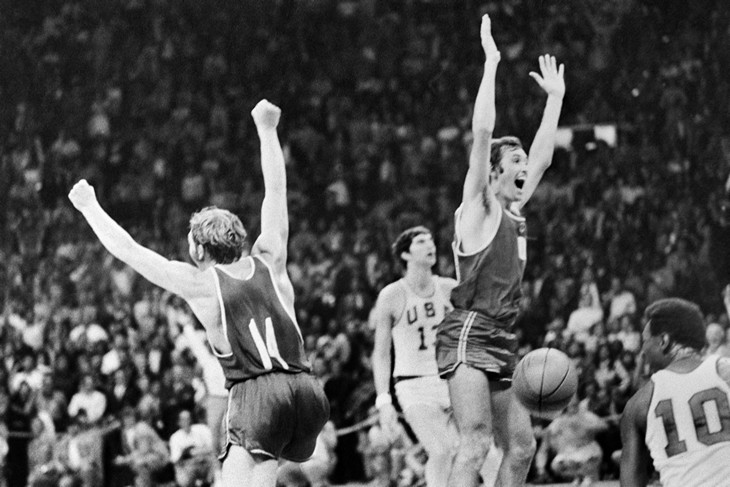

Хотел бы ошибаться, но, думаю, те три секунды славы в олимпийском финале 1972-го сыграли с Иваном злую шутку. Не то, чтобы он остановился в развитии, но притормозил — совершенно точно. Он словно остался на всю жизнь в плену у своего знаменитого паса, ставшего доминантой в его жизни, вновь и вновь возвращаясь к переоценке и к воспоминаниям (в основном, конечно, приятным) того эпизода. Вероятно, он по-своему счастлив в этой иллюзии, хотя мне это и не до конца понятно — победа победой, но жить интереснее не прошлым, а настоящим и будущим».

Где сейчас: Работал тренером сборной СССР, ЦСКА, молодежной сборной России. Живет в Москве.

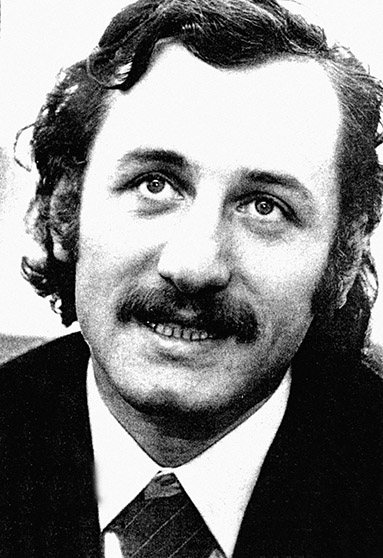

Сергей Белов

В книге Сергея Белова: «Тот, кто научится побеждать соперников и побеждать обстоятельства, вполне способен задержаться на спортивной вершине на многие годы и добиться по-настоящему значимых спортивных результатов. Думаю, большинство профессиональных атлетов так и делают и имеют все основания быть довольными собой и получать благодарность своей страны и своих болельщиков. Но у них есть риск не попробовать самого главного в спорте. Это главное — победа над самим собой.

Множество раз, задыхаясь во время кросса, обливаясь потом под 150-килограммовой штангой, начиная очередную тысячу бросков, я задавал себе один и тот же вопрос. Еще более драматично он возникал после тяжелых игр, в которых соперники били меня жестоко и беспощадно — хотя и все равно проигрывали. Зачем? Зачем мне все это нужно? Почему именно я?

Правильно ответить на этот вопрос можно, лишь преодолев себя. И поняв, что истинная награда за годы тренировок и выступлений — это не гонорары, не признание публики, даже не олимпийские медали. Главная награда — это обретение свободы. Свободы от собственных страхов и комплексов, от мнения окружающих и сложившихся стереотипов. Свободы, которая дает непередаваемое чувство восторга и полета, гармонии, единения с Богом и людьми. Свободы, ради одной которой и стоит жить на земле».

Где сейчас: Был президентом РФБ, в качестве тренера выигрывал серебро чемпионата мира и Европы со сборной России, а также становился чемпионом России с пермским «Урал-Грейтом», возглавлял Ассоциацию студенческого баскетбола. Умер в 2013 году.

Михаил Коркия

В книге Сергея Белова: «На позиции легкого форварда в Мюнхене вместе с Паулаускасом играл еще один грузин — Михаил Коркия, Мишако. Об этом человеке лестных слов у меня поменьше, чем о его земляке Саканделидзе, хотя в олимпийском финале (Коркия в соответствии с тренерским видением Кондрашина неожиданно вышел в старте) сыграли просто здорово они оба.

Мишако был племянником легендарного Отара Михайловича Коркия, лучшего центрового в СССР в 1950-е. С Отаром Михайловичем я столкнулся в 1965-м, когда он тренировал молодежную сборную, а также возил экспериментальный состав сборной СССР в том же году в Китай. Помимо высочайшего профессионализма, он запомнился мне еще и совершенно невероятной способностью храпеть. Когда мы как- то раз жили в гостинице в «Лужниках», номера которой располагались прямо по окружности чаши стадиона, его храп был слышен с противоположной стороны чаши.

При таком родстве, да еще в Грузии, Мишако просто обязан был состояться как баскетболист, что он и сделал. В сборную Союза он начал привлекаться с конца 60-х, а закрепился в ней уже при Кондрашине. Возможно, этот процесс произошел быстрее по причине нуждаемости Петровича в новых кадрах.

Демонстрируя нередко яркую и самобытную игру, Коркия целиком и полностью оставался человеком эпизода, очень вспыльчивым, импульсивным и малопредсказуемым. Его знаменитая драка в олимпийском финале с Дуайтом Джонсом — в полной мере в контексте сказанного, следствие его характера. Впрочем, состоявшийся в результате драки «размен фигур» (обоих удалили до конца игры) оказался в целом в нашу пользу. Во всяком случае, Петрович в ответ на сокрушение Мишако по поводу недоигранного финала произнес афористичную фразу: «Дурень, ты сыграл полезнее всех в защите и сделал лучшее, что мог, — выбил у них сильнейшего игрока».

В целом грузинская пара, неожиданно для многих вышедшая в старте на финальный матч мюнхенской Олимпиады, стала тренерской находкой Кондрашина. Не исключено, что именно взрывная, скоростная манера игры этого дуэта позволила советской команде пробить тромб эшелонированной американской защиты уже в начале игры и создать для себя комфортное преимущество.

Возвращаясь к Мише — его взрывной импульсивный характер, помогавший ему в игре, к сожалению, здорово навредил ему в жизни. Будучи непредсказуемым на площадке, Коркия был и самым безбашенным на таможне. Меры во ввозимых-вывозимых материальных ценностях он «не знал и не хотел». К сожалению, на определенном этапе спорт стал для этого талантливого игрока исключительно бизнесом.

Где сейчас: работал тренером «Динамо» (Тбилиси), был совладельцем футбольной команды «Торпедо» (Кутаиси), занимался бизнесом. Умер в 2004 году.

Иван Дворный

В книге Сергея Белова: «Иван Дворный родился и начал играть в баскетбол в Омске. Прошел по моим стопам через «Уралмаш», где и был присмотрен для ленинградского «Спартака» Кондрашиным. Селекцией Петрович занимался великолепно, особенно активно «прочесывая» Сибирь и вообще провинцию. Позднее последнее поколение больших советских игроков — Михайлов, Кисурин, Фетисов — также прошло через знаменитый кондрашинский спортинтернат.

При росте 210 см и чисто «гандбольной» фигуре, достаточно зажатый, без броска, Дворный был классическим пятым номером. Его научили толкаться спиной под щитом и выполнять нехитрый «полукрюк», что позволяло ему выходить в «Спартаке» на замену Сашке Белову, который при всей своей феноменальной прыгучести, при росте 201 см был все-таки идеальным четвертым номером, а не центровым.

Примерно такую же роль Иван исполнил и в Мюнхене. В старте он вышел, если я не ошибаюсь, в двух играх — в первой игре группового турнира против Сенегала и в последней — с Югославией. В остальных случаях выходил на замену, давая отдыхать А. Белову. В финальной игре на площадке не появлялся».

Где сейчас: В 1973 был арестован на таможне и осужден на три года за спекуляцию. В 1976-м вернулся в баскетбол и выступал за владивостокский «Спартак» и московское «Динамо». Занимался пчеловодством, работал слесарем в локомотивном депо, а также в пожарной части. В 2001-м эмигрировал в Балтимор, но затем вернулся в родной Омск. В 2015-м умер от рака легких.

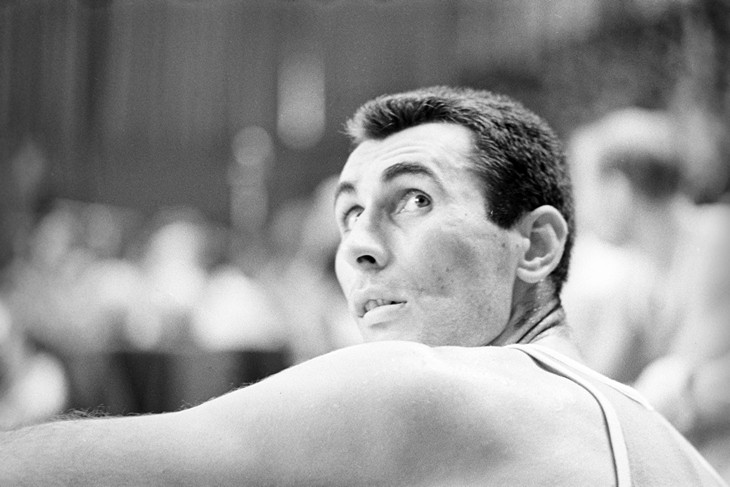

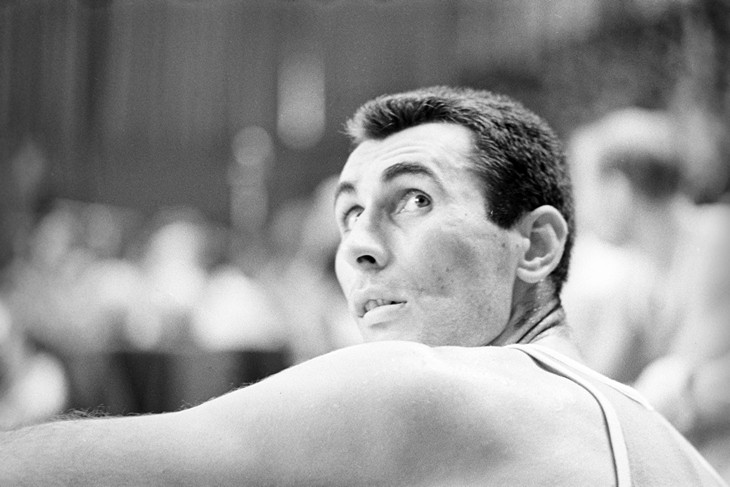

Геннадий Вольнов

В книге Сергея Белова: «Самым опытным и титулованным игроком мюнхенского состава был Геннадий Вольнов — легенда советского баскетбола.

Отодвинули от сборной Вольнова перед чемпионатом мира 1970 года. Накануне последней игры международного турнира в Таллинне, незадолго до чемпионата, история годичной давности повторилась — Геннадий пришел в номер расстроенный: «Все, меня отцепляют». Основным претендентом на его место в составе тогда считался молодой Михаил Коркия, ездивший со сборной на тренировочные сборы и турниры. Через некоторое время я увидел. их обоих, как они сидят и пьют в ресторане на первом этаже гостиницы. Бросать старшего товарища в таком состоянии я не захотел, и, хотя и не был особым любителей возлияний, тем более в течение сезона, всю ту ночь прокеросинил в номере вместе с Геннадием и присоединившимся к нам Яаком Липсо.

Развязка наступила на следующее же утро. При погрузке в автобус Гомельский, уже как-то осведомленный о нашем загуле (никто нас в состоянии опьянения не видел, наши утренние остаточные явления в глаза в ту пору еще не бросались), устроил безобразный разбор полетов, орал и на Вольнова, и особенно на меня («он решил, что он незаменимый, знает, что я его не отчислю.»).

Кончилось все тем, что Гена, чтобы как-то скрасить свой уход, на ближайшей тренировке «подвернул ногу» и, по официальной версии, из-за травмы покинул расположение сборной, а его место в составе занял. Липсо. Неправым себя в той ситуации я не считаю, хотя формально и нарушил спортивный режим. Просто я не хотел бросать товарища в тяжелой жизненной ситуации и, как умел, по-мужски поддержал его.

Вслед за утратой места в сборной последовало и скорое отчисление из основного состава ЦСКА. Сезон-1971/72 года Вольнов, не увольняясь из армии, отыграл за московское «Динамо», а перед мюнхенской Олимпиадой, после двухлетней отлучки от сборной, был включен в состав Кондрашиным. Думаю, какую-то роль здесь сыграло противостояние Петровича с Гомельским, и это решение новый тренер принял в пику прежнему.

Так или иначе, Геннадий поехал на свою четвертую Олимпиаду и поверх двух серебряных и одного бронзового комплектов положил в свой банк золото. На площадку в Мюнхене он выходил нечасто, принес команде определенную пользу, хотя и оценить его вклад как определяющий вряд ли можно. Говорить штампованными фразами «своим опытом воодушевлял и цементировал команду» тоже не стану, но считаю, что олимпийская победа была заслуженным и достойным завершением карьеры этого великого баскетболиста».

Где сейчас: Работал преподавателем и заведующим кафедры физвоспитания в академии химзащиты, получил звание доцента и профессора. Умер в 2008 году.

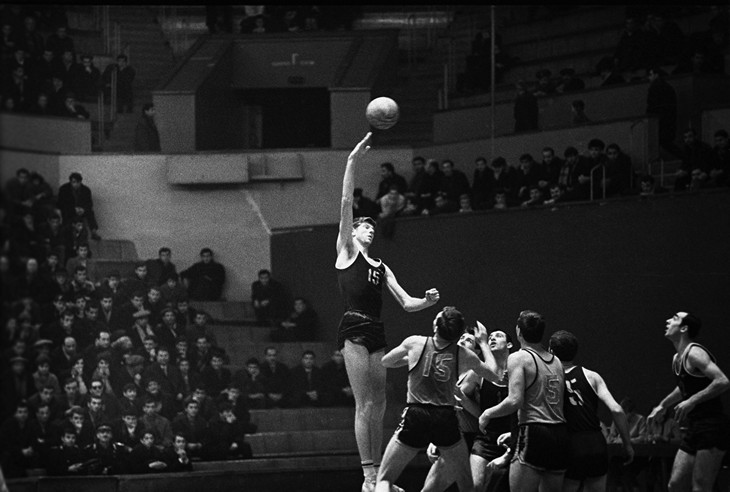

Александр Белов

В книге Сергея Белова: «Олимпийский финал в Мюнхене стал моментом истины для Белова. Ни на одном турнире после этого он так уже не играл. Вообще, после такой победы, особенно когда ты сыграл в ней решающую роль, крайне тяжело каждый день что-то заново доказывать, стремиться к каким-то новым вершинам. Возможно, Сашка и родился-то для одной-единственной, но самой великой, на века победы. Хотя потенциал у него был, я уверен, еще на три олимпийских триумфа.

Так или иначе, подобная победа может вырастить у игрока крылья, а может остановить его в развитии. Боюсь, что с Сашкой произошло скорее второе. Мюнхенский триумф провел в его жизни какую-то черту, за которую он больше не переходил. Хотя впереди у него были еще феноменальный успех его команды в союзном чемпионате, победа на чемпионате мира, еще одна Олимпиада и еще один комплект олимпийских медалей, — все это было в пределах уже ранее освоенного им игрового пространства.

Слава и всенародная любовь шли ему во вред. Он явно не смог пережить мюнхенскую победу. Слишком многое стало его отвлекать от спорта, что выразилось в «залетах» на таможне в 1973-м и 1977-м, после чего произошел окончательный сбой в его карьере. Мало кто знает, что и начиналась феерическая спортивная карьера Сашки не совсем гладко. В 1969-м, едва попав в сборную Союза, во время едва ли не первого же выезда за рубеж, в Штаты, он вместе с Болошевым вляпался в историю в супермаркете — «не сориентировался в незнакомой обстановке и случайно вышел из торгового зала с неоплаченным товаром».

Так звучала официальная версия, озвученная вовремя появившимся англоговорящим доктором нашей команды, который спасал спортсменов из полицейского участка. Историю замяли, оплатив товар и заручившись обещаниями полиции и администрации супермаркета не предавать ее огласке. Разумеется, следующей же ночью «Голос Америки» оповестил весь Союз о том, что самый талантливый молодой советский спортсмен был задержан после кражи в магазине.

Талант Белова был столь очевиден, что эта история, которая стоила бы карьеры любому другому, сошла ему с рук. В том же году он в составе команды стал чемпионом Европы».

Где сейчас: Умер в 78-м году в возрасте 26 лет.

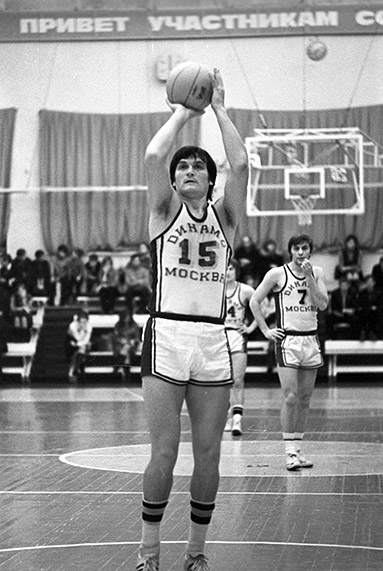

Сергей Коваленко

В книге Сергея Белова: «Сергей Коваленко (215 см) начинал играть в тбилисском ГПИ, в 1969-м перешел в киевский «Строитель». Впоследствии, в 1976-м оказался в ЦСКА благодаря приверженности Гомельского к «большим», без которых Яковлевич, поработав в рижском СКА с Круминьшем, обходиться принципиально не мог.

У него был неплохой «крюк» и неплохой средний бросок, но в целом ему были свойственны традиционные проблемы «больших» — умение играть только на «подхвате», определенная медлительность. Атлетизмом, достаточным для эффективного силового противостояния с американцами в борьбе под щитом, он тоже не обладал».

Где сейчас: Работал помощником тренера в киевском СКА. Затем ушел в строительный бизнес и стал владельцем фирмы по продаже стройматериалов. Умер в 2004 году в Киеве.