Сапковский собрался писать продожение ведьмака

как Мартин?

Беседка ver. 2.0 (18+) |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Беседка ver. 2.0 (18+) » Литературная страничка » Что нынче почитать можно?

Сапковский собрался писать продожение ведьмака

как Мартин?

как Мартин?

время покажет

Колонка Сергея Оробия

Донцова и её народ

Вышел 200-й роман Дарьи Донцовой, и, похоже, я единственный литературный критик, откликнувшийся на это событие.

Дело в том, что я очень не люблю ругателей Донцовой. Подозреваю, что этими людьми движут два мотива: а) зависть к донцовским гонорарам; б) желание скрыть пробелы в своем образовании. Насчет второго пункта прекрасно сказал Константин Богомолов: «"Фауст" и "Ласковый май" – это один текст огромной культуры, а не комбинация несовместимых элементов. У меня достаточно силы воли и вкуса, чтобы разделять эти вещи, и я знаю, где закончился "Ласковый май" и начался "Фауст", где закончился "Фауст" и начался Сорокин, где закончился Сорокин и начался Пушкин и где закончился Пушкин и началась группа "Любэ". Но люди боятся этого, потому что для них очень важна стратификация: это на этой полочке должно лежать, это – на той. Иначе они перепутают – у них плохо со вкусом и образованием. А у кого хорошо – тот не боится».

Донцову ненавидят за то, что, сама того не желая, она нарушила ряд важных литературных конвенций. Русский писатель не должен строчить, как пулемет. Русский писатель не должен развлекать. Русский писатель не должен зарабатывать на своих книжках. Донцова всенародно любима (судя по тиражам), однако у русского писателя с народом должны быть другие отношения: народ надо наблюдать у парадного подъезда, ему надо посвящать лиру. Но вот беда: народ себе на уме. Белинского и Гоголя он несет с базара недолго. В 1986 году Советский Союз зачитывался разрешенным «Собачьим сердцем», в 1987 году – «Детьми Арбата», но уже в 1988-м приник к экранам – показывали «Рабыню Изауру».

Что тут скажешь? Let my people go!

Колонка Сергея Оробия

Е2-Е4

Премиальный 2018-й начался вяло: «НОС» предсказуемо вручен Сорокину, потихоньку обсуждается лонг-лист «Нацбеста». Скучно. Долгое время такой формат казался удобной рамкой для разговора о «литературной ситуации», но сейчас забуксовал. Хватит, наигрались в премии, выбирать абстрактную «лучшую книгу года» уже неинтересно.

Но ведь награждать можно не только лучших (тем более – условно лучших). Вот, скажем, есть такая ежегодная премия имени Булвер-Литтона. Названа в честь английского беллетриста, который начал роман словами «It was a dark and stormy night», – и присуждается, соответственно, за худший зачин. А мы чем хуже? В русской прозе, если поискать, кандидатов хоть отбавляй.

В XVIII веке, когда, по словам Евтушенко, русский язык комковато застревал в горле у поэтов, вручать эту премию можно каждому первому. Но отдувается за всех Радищев, даже по меркам своего косноязычного времени писавший чудовищно: «Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно – и ты мой друг. Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Каково? Общественно-политический саспенс худо-бедно пальпируется только в третьей фразе.

В номинации «XIX столетие» премию Булвер-Литтона едва не получает Толстой за «Анну Каренину», которая в первом варианте начиналась фразой «В Москве была выставка скота».

В XX-м премию однозначно получает Олеша за «Он поёт по утрам в клозете». Эта фраза-щеголь стала пошлой в тот самый момент, как была придумана.

А в XXI веке? Кто, по-вашему, взял бы в такой номинации первый приз? Какие зачины отбивали у вас охоту узнать, что будет дальше? Кто не оставил собственной книге шанса?

Как модно сейчас говорить, «оставляйте свои комментарии». Можете скинуться на денежное вознаграждение победителю, я передам.

словами «It was a dark and stormy night», – и присуждается, соответственно, за худший зачин.

"Ночь была темна и ненастна"!

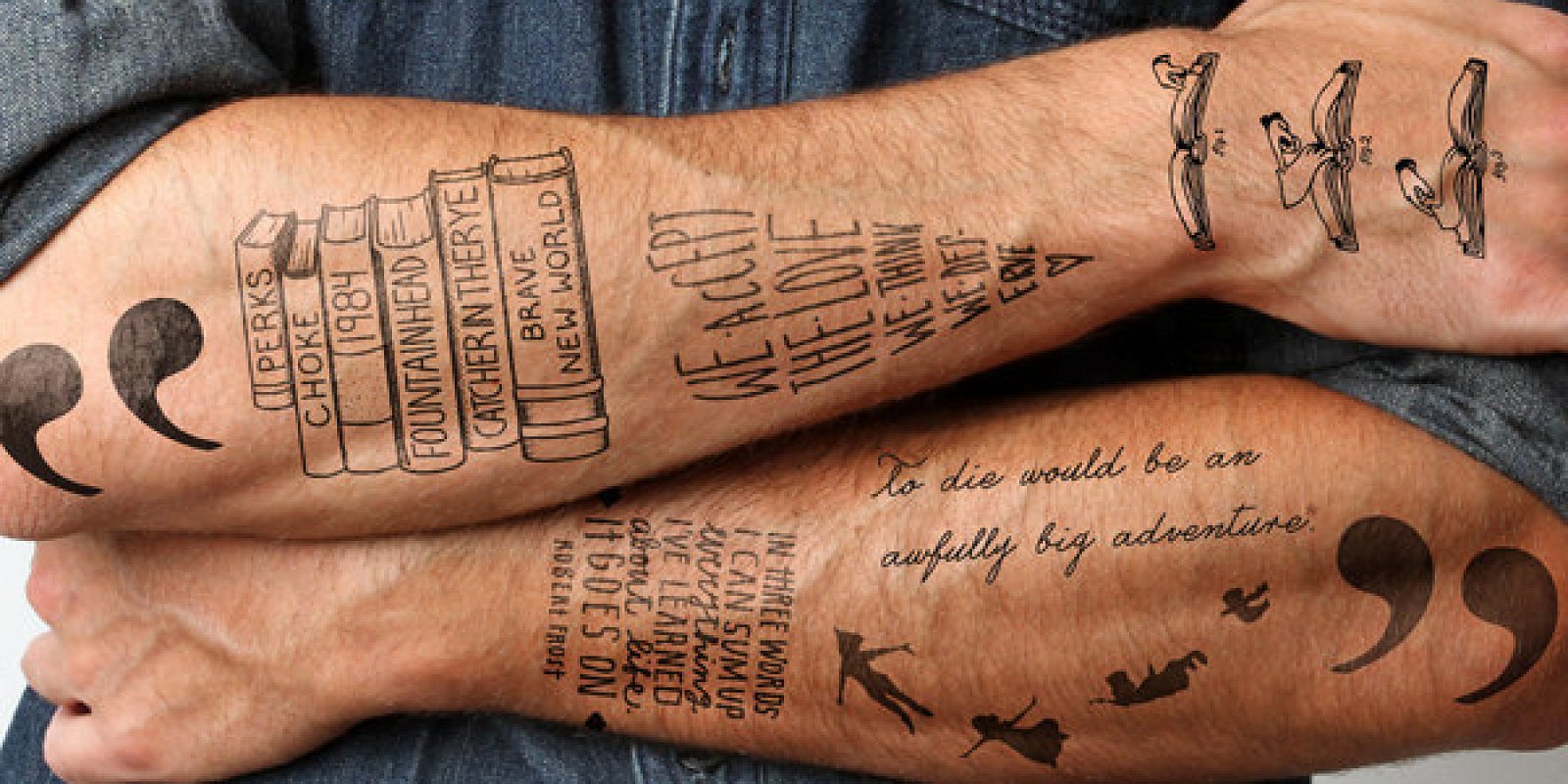

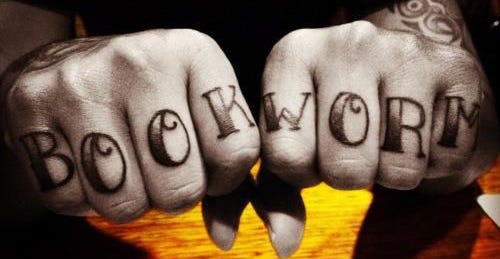

Руки литературного критика!

Руки литературного критика!

А эпигрифировать можно Борисом Рыжим:

До пупа сорвав обноски,

с нар сползают фраера,

на спине Иосиф Бродский

напортачен у бугра —

начинаются разборки

за понятья, за наколки.

Разрываю сальный ворот:

душу мне не береди.

Профиль Слуцкого наколот

на седеющей груди!

Да он издевается, старый чёрт!

Джордж Р. Р. Мартин объявил о выходе новой книги в 2018 году. И это не продолжение «Песни льда и пламени»

Джордж Р. Р. Мартин объявил о выходе новой книги в 2018 году. И это не продолжение «Песни льда и пламени»26 Апр 2018

Писатель Джордж Р. Р. Мартин анонсировал выход 20 ноября 2018 года первого тома книги «Огонь и кровь», посвященной истории дома Таргариенов из созданной им вселенной «Песни льда и пламени».

По словам Джорджа Мартина, в книге описана история династии «от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III Драгоньей погибели — с их женами, войнами, братьями и сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и разными другими вещами».

Он подчеркнул, что это не роман, а сочинение в жанре «вымышленной истории».

Мартин заявил, что следующей его книгой должна стать «Ветры зимы» — долгожданная шестая часть серии книг «Песни льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов».

«Нет, зима пока не близко… По крайней мере, не в 2018-м. Вам придется подождать „Ветров зимы“», — написал Мартин (англ. яз.).

Возможная дата выхода «Ветров зимы» несколько раз сдвигалась. Известно, что главным героем книги будет персонаж, которого в «Игре престолов» уже убили. В 2016 году сериал впервые «обогнал» книгу.

Клэр Норт. Совершенство: Роман. М.: АСТ, 2018. Пер. с англ. С. Алукард

Хоуп Арден (как английское hope, «надежда») — девушка, о которой все забывают. Вы можете провести с ней часы или дни, есть за одним столом, спать в одной постели, но стоит отвернуться на несколько минут, и вы забудете о ее существовании — останутся только грязные столовые приборы, смятые простыни, счет на две персоны и быстро гаснущее чувство дискомфорта. Это ее дар и проклятие, суперспособность и ахиллесова пята. Невидимость превращает Хоуп в идеальную воровку, а при необходимости и убийцу, но обрекает на бесконечное одиночество в толпе, на вечную бесприютность, постоянные сомнения в себе.

Хоуп Арден (как английское hope, «надежда») — девушка, о которой все забывают. Вы можете провести с ней часы или дни, есть за одним столом, спать в одной постели, но стоит отвернуться на несколько минут, и вы забудете о ее существовании — останутся только грязные столовые приборы, смятые простыни, счет на две персоны и быстро гаснущее чувство дискомфорта. Это ее дар и проклятие, суперспособность и ахиллесова пята. Невидимость превращает Хоуп в идеальную воровку, а при необходимости и убийцу, но обрекает на бесконечное одиночество в толпе, на вечную бесприютность, постоянные сомнения в себе.

Интернет-приложение «Совершенство» — программа, способная превратить любого лузера в идеального героя гламура, в повелителя дискурса, за которым неотрывно следят миллионы восторженных глаз. Персонажа светской хроники с идеальной фигурой, идеальным прикусом, идеальной подругой, машиной престижной марки и многомиллионным бизнесом. Правда, для этого придется отказаться от поступков и мыслей, которые не укладываются в усредненную голливудскую схему, но за право стать идолом и иконой платили и более высокую цену... Хоуп должна убить «Совершенство», уничтожить компанию, создавшую приложение. Если, конечно, сама не поддастся искушению и не воспользуется ядовитыми плодами высоких технологий.

В пересказе умная и искренняя книга Клэр Норт многое теряет — как и любая сильная психологическая проза. Тем не менее англо-американские читатели высоко оценили этот роман. В 2017 году «Совершенство» принесло писательнице «Британскую премию фэнтези» — хотя к фэнтези в традиционном понимании, с гномами и эльфами, баронами и драконами, эта история не имеет никакого отношения. Для автора 1986 года рождения — карьера головокружительная.

В недавней рецензии в «Собеседнике» Дмитрий Быков сравнил Хоуп с персонажами Томаса Пинчона — и, в общем, не без оснований. Но чтобы лучше понять мотивы мисс Арден, необязательно тревожить великих, лучше обратиться к другим книгам самой Клэр Норт. Из трех ее «взрослых» романов, переведенных в России, «Совершенство», пожалуй, самый гармоничный — но в каждом звучит один и тот же узнаваемый лейтмотив. В «Пятнадцати жизнях Гарри Огаста» главный герой проживает одну жизнь раз за разом, словно видеоролик, поставленный на бесконечный повтор; героиня «Прикосновения» перескакивает из тела в тело, оставляя за собой цепочку разрушенных судеб. Хоуп мечтает вырваться из «слепого пятна», прожить свою единственную жизнь в окружении друзей, родных и близких — как обычный человек без сомнительных сверхспособностей. Все они по-своему пытаются избежать небытия, забвения, оставить след на ледяной глыбе Вечности. Только у Хоуп на это меньше шансов, а подыгрывать ей автор, несмотря на женскую солидарность, не собирается.

"В космосе никто не услышит твой крик мяв!"

16 октября в Штатах выходит иллюстрированная книга Рори Люси "Джонси: 9 жизней на Ностромо" о событиях "Чужого" глазами судового кота.

Думаю, это надо читать обязательно!

Ричард Морган «Чёрный человек». Почти идеальный образец современного научно-фантастического экшена

Космический корабль «Гордость Хоркана» с полным трюмом колонистов, завершивших трудовую вахту на Марсе, не добрался до места назначения. Вместо того чтобы сбавить ход на орбите Земли и пришвартоваться к посадочной мачте, межпланетный грузовик по пологой дуге рухнул в океан неподалёку от берегов Северной Америки. Выживших не осталось — но убила их не аварийная посадка. Погружённых в криогенный сон людей прикончил каннибал, тайком пробравшийся на борт и разнообразивший своё меню в полёте свежей человечиной…

Ричард Морган «Чёрный человек»

Richard Morgan

Black Man

Роман

Жанр: НФ-нуар

Выход оригинала: 2007

Переводчик: О. Кидвати

Издательство: АСТ, 2018

Серия: «Звёзды научной фантастики»

896 стр., 2000 экз.

Похоже на:

Питер Уоттс «Ложная слепота»

Филип К. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

Одиннадцать лет назад Ричард Морган, автор «Видоизменённого углерода», отошёл от научной фантастики и полностью сосредоточился на фэнтези. И последним его НФ-романом как раз и стал удостоенный премии Артура Кларка «Чёрный человек» — масштабный футуристический триллер, действие которого разворачивается в конце XXI века. И хотя его завязка звучит как пересказ какого-то трэша, бессмысленного и беспощадного, «Чёрный человек» — один из самых сложных, изобретательных и динамичных переводных романов последнего времени.

Наверное, это самая масштабная книга Моргана — хотя и в других своих сочинениях американский фантаст не грешит минимализмом. Однако глотается роман залпом: автор использует каждую страницу с максимальной эффективностью, коэффициент полезного действия тут близок к ста процентам. В основу книги положена история об охоте на человека — вернее, постчеловека, генетически изменённого мутанта «тринадцатой разновидности», официально запрещённой на Земле. Дополнительную пикантность ситуации придаёт то, что каннибала преследует другой «тринадцатый», Карл Марсалис, «охотник за головами» при ООН — один из немногих модификантов, ведущих нормальную человеческую жизнь. Ну а его напарницей становится американка турецкого происхождения, у которой уже есть печальный опыт взаимодействия с такими беглецами…

«Чёрный человек» не просто нуарный детектив в НФ-декорациях. Это и футурологический сценарий, и социальная критика общества, и философское исследование природы человека

Благодаря недавней экранизации «Видоизменённый углерод» часто сравнивают с «Бегущим по лезвию» — но это, конечно, большое преувеличение. Иное дело «Чёрный человек»: книга и впрямь близка к культовому фильму Ридли Скотта и имеет немало общего с его литературным первоисточником, романом Филипа К. Дика. «Тринадцатых» Моргана, асоциальных харизматиков с ослабленной эмпатией и врождённой паранойей, вывели специально для участия в боевых действиях, а позже депортировали на терраформированный Марс; репликантов Филипа Дика создали для участия в космических войнах и освоения планет, малопригодных для человека. И те, и другие пытаются избежать уготованной участи; и тех, и других человеческое сознание воспринимает как угрозу — на глубинном, рефлекторном уровне. Но «Чёрный человек» не просто нуарный детектив в НФ-декорациях. Это и футурологический сценарий (к концу XXI века, прогнозирует автор, Соединённые Штаты снова распадутся на высокотехнологичный Север и консервативный расистский Юг), и социальная критика общества, и философское исследование природы человека. Автор нелестно отзывается о роде людском: он не даёт спуска ни расистам, ни борцам за равные права, ни христианским фундаменталистам, ни радикальным феминисткам, ни «базовой» версии хомо сапиенса, ни модифицированной. Есть, впрочем, один нюанс: Морган не устаёт подчёркивать, что «тринадцатые» мыслят не так, как обычные люди, их мозг оперирует иными понятиями. Они сродни «вампирам» из «Ложной слепоты» Питера Уоттса — другая ветвь человеческой расы, носители утраченного генетического кода, монстры, чудовища в ночи, страшная сказка, которую рассказывают детям, пока племя жмётся к костру. Однако Карл Марсалис, детектив-«тринадцатый», слишком человечен, слишком обычен — разве что сильнее, быстрее и опаснее большинства тех, кто его окружает. Все его интуитивные прозрения, чутьё на опасность, профессиональный цинизм и экзистенциальные метания вполне укладываются в рамки нормы. Вроде бы концы не вяжутся с концами… Но как знать — может, в этом и кроется главный замысел автора: если заглянуть в мысли Иного, чудовища, которым пугают детей, окинуть мир его глазами, выяснится, что разница между нами совсем не так велика, как хотелось бы верить.

Итог: почти идеальный образец современного научно-фантастического экшена. С одной стороны, это безумный адреналиновый трип объёмом почти девятьсот страниц. С другой — взвешенное, без алармизма и навязчивого технооптимизма, размышление о судьбе человечества в мире будущего, где нашлось место для нано- и биотехнологий, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. И, разумеется, о том, как изменится человеческая раса в ближайшей перспективе — если изменится вообще.

Главным проектом Ричарда Моргана после отхода от НФ стал цикл фэнтези «Страна, достойная своих героев» — но эта трилогия полностью завершена. Cейчас автор планирует триумфально вернуться в НФ и активно трудится над новым романом Thin Air, действие которого разворачивается во вселенной «Чёрного человека».

Мы не такие, как вы. Мы — ведьмаки. Мы — склонные к насилию изгои, одинокие волки, кочевники, которые повывелись благодаря вашим усилиям, когда выращивание зерновых и проживание на одном месте стали столь популярны. У нас нет социальной среды, мы в ней не нуждаемся. (с) Карл Марсалис, модификация тринадцать

6 очень странных вещей в книгах «Властелин колец», которые могут удивить поклонников фильмов

Это ошибки автора или мы совсем ничего не поняли про Кольцо, Саурона и прочих?

1. Кольцо Всевластия почему-то не делало Саурона невидимым

Когда Бильбо, Фродо или Сэм надевают Кольцо Всевластия, они становятся невидимыми. Саурон сделал кольцо, чтобы завоевать Средиземье, так что можно предположить, что невидимость была частью его стратегического плана по захвату власти. Такой, знаете, удобный способ оставаться неуязвимым для противника. Но когда эльфы и люди в самом начале истории победили Саурона, им удалось срезать Кольцо прямо с его пальца. Получается, что Саурон носил его, оставаясь видимым. Почему?

Всё дело в том, что Кольцо не просто делало персонажей невидимыми. Оно переносило их тела из физического мира в невидимый духовный мир. Саурон, как и Гэндальф, был майей – своего рода младшим ангелом, которые обитали в физическом и духовном мирах одновременно. Поэтому он не мог перемещаться туда, где и так уже фактически жил, а значит, и не становился невидимым.

2. Стоит потерять Кольцо, и ты разом состаришься. Но к некоторым это не относится

Одна из самых ярких сцен в экранизации «Властелина колец» – это встреча Фродо с Бильбо Бэггинсом в Ривенделле. На свой 111-й день рождения пожилой хоббит выглядел молодцом, а тут вдруг очень быстро состарился. Наверное, это всё из-за Кольца? Лишившись его, Бильбо мигом догнал свой истинный возраст. Но что тогда происходит с Голлумом?

Интересный вопрос. Голлум действительно лишился Кольца еще во время событий «Хоббита», а это было за 80 лет до времени действия «Братства Кольца». Получается, что он утратил свой источник молодости несколько десятилетий назад, но по-прежнему резво скачет и находит в себе силы пакостить нашим героям. Неплохо для 500-летнего хоббита.

3. Почему бы не отдать Кольцо Гэндальфу, чтобы он с его помощью победил Саурона?

Одна из любимых тем для споров поклонников фэнтези. И на этот вопрос ответ дал сам автор, Джон Р.Р. Толкин. Писатель при жизни получал много писем от фанатов и всегда старался писать им подробные ответы. В одном из таких писем он утверждал, что даже если у Гэндальфа будет Кольцо Всевластия, его истинным хозяином всё равно будет Саурон, а значит, Кольцо не поможет Гэндальфу в борьбе с ним. Кроме того, Толкин считал, что обстановка в Средиземье только ухудшится, если в битве магов один на один победит Гэндальф. Автор был уверен, что тогда этот герой превратился бы в неприятную, самодовольную и властную личность и принялся улучшать мир – исключительно силой.

4. Почему орки не вымерли?

Письма Толкина подтверждают то, о чём только догадывались внимательные читатели «Сильмариллиона». Орки – это не отдельная раса, а испорченные Злом эльфы. Такая идея хорошо сочетается с внутренней мифологией его книг (Зло не создаёт ничего нового, а только развращает уже имеющееся). Однако это создаёт трудности в понимании того, как живут орки.

Например, как орки размножаются? Фильм «Братство Кольца» показал, как новый орк выколупывается из какой-то грязной кишки в земле, но это чистая выдумка создателей кино. В книгах ничего такого не было. Кроме того, ни в фильмах, ни в книгах ни разу не упоминаются женщины-орки. Они вообще есть?

5. Гимли и Леголас – братья навек?

Фильмы Питера Джексона с большим юмором подчёркивают связь между Гимли и Леголасом. Они вместе проходят всю войну, и нам, конечно, становится интересно, что же будет с ними потом, в мирное время. Приложение к книге «Возвращение короля» даёт восхитительный, хотя и маловероятный ответ на этот вопрос. После смерти Арагорна Леголас строит лодку и отправляется в Валинор (также известный как Бессмертные Земли), куда давно ушли все эльфы и выжившие к финалу саги носители колец. Все смертные существа там обретают бессмертие. Леголас, можно сказать, отправляется в рай, и… берёт Гимли с собой. Так что их дружба, или что у них там, теперь будет длиться вечно.

6. Что бы кто ни думал, но Толкин не имел в виду никого конкретного

Хотя «Властелин колец» был написан сразу после Второй мировой войны, и многих так и тянет разглядеть символизм в его образах, Толкин не собирался делать из Сарумана Муссолини, из Саурона – Гитлера, а из Кольца – атомную бомбу. Он ненавидел аллегории, в отличие от своего друга К.С. Льюиса, который в «Хрониках Нарнии» строил прямые отсылки с Асланом-Иисусом. Толкин просто хотел создать универсальную историю о добре и зле.

Сергей Лукьяненко

В связи с постоянными интервью и прочими съемками писать времени почти нет. Решил почитать. Вспомнил, что кто-то хвалил ужастик "Сглаз" голландского писателя Хьювелта. Типа бестселлер, практически Кинг. Почитал. Кингом там пахнет, но увы, совсем не Кинг. Всё угадывается наперёд, неплохая задумка утоплена в банальностях, концовка никакая вообще.

Взял "Семиевие" Стивенсона. Всё-таки научная фантастика, редкая нынче вещь...

Дочитал до российских космонавтов, которые в нечеловеческих условиях строят ковчег на орбите. Героическую русскую космонавтку Феклу дождался. Стал ждать слова "Гулаг". Дождался. Всплакнул. Ну да, научная фантастика. Луна развалилась, на Земле метеоритные дожди и жить невозможно, уходим в космос. Где же я это читал? Ах да, не читал, а видел. "Ковбой Бибоп", только там это была предыстория. Ну, в качестве приквела к аниме сгодится...

Лукьяненка в комментах хвалит вот это:

Серия книг «Агентство «Локвуд и компания». Бестселлеры Джонатана Страуда» — 5 книг.

Авторский Цикл "Агентство Локвуд и компания" британского писателя Джонатана Страуда - серия книг, наполненных захватывающими приключениями, опасностями, мистикой и юмором. Динамичный сюжет не дает заскучать, сразу вовлекает в чтение так, что не оторвешься. Сочетание мрачной мистической атмосферы и юмора, с которым герои к этому относятся. Фирменная фишка Джонатана Страуда: Главные герои небезупречны, иногда неоднозначны, но очень притягательны.

В рамках "книжного полумесяца” мы попросили отечественных панк-музыкантов составить топы своих любимых произведений. Начнем с Александра Балунова, что и сам не чужд писательской деятельности. В 2016 и 2017 годах мы неоднократно обозревали его автобиографичные книги "Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой..." и "Король и Шут. Бесконечная история".

“…когда-нибудь все эти люди сдохнут…”

Балу (из не написанного).

Вот и пристало нам поговорить и о книгах. О книгах, которые, как ни крути, будут покруче пулеметов. Убить человека можно, а вот убить его книгу значительно сложнее… если он успел издать ее конечно… или хотя бы написать.

Итак, я расскажу вам о книгах, которые повлияли на мою жизнь и, естественно, изменили ее. Да, сразу оговорюсь, что не упомяну о фантастике, которой все мы большие фанаты. Просто потому, что ее влияние и тек понятно. И еще одно “да”, я буду писать о книгах повлиявших на мою жизнь вразнобой, то есть не соблюдая никаких временных рамок. Ведь некоторые я читал одновременно, некоторые с перерывом в несколько лет, а некоторые и в юности и значительно позже (и, о, чудо! Это оказались разные книги, хотя сами книги остались прежними  Итак, начнем:

Итак, начнем:

► 1. “Анна Каренина” Лев Николаевич Толстой.

Совершенно потрясающая книга. Просто шедевр. По крайней мере, в плане богоискательства это одна из самых крутых вещей которые я читал. Естественно этот роман не о Карениной. И уж точно не о Вронском, который, кстати, конкретный лох. Конечно же, этот роман о “старике” Каренине, и даже не о нем, а о его поиске бога внутри себя. Успешном, надо признать. Нам всем бы так.

Мне лично в руки эта книга попала совершенно случайно еще в школе стараниями моего учителя (женщины) по литературе. Дело в том, что эта учительница люто меня ненавидела и всячески придиралась. То оценку снизит просто так, то еще чего придумает. Впрочем, я там такой был не один в классе, можно смело сказать, что она вообще всех ненавидела. И мы, пацаны, платили ей тем же. Хотя, справедливости ради скажу, что возможно мы первые начали. И нам надо было просто понять ее, проявить терпимость и отойти в сторону… но… но мы были не такие.

Так вот, когда прошла пора изучать “Войну и Мир” эта училка стала трясти книгой над моей головой и кричать, что это очень “толстая” книга и мне ее никогда не прочитать, а по ней мы будем писать пять (или шесть, не помню точно) сочинений. Что было очень странно, поскольку у меня в ранце (да, я ходил в старших классах в школу со своим детским ранцем) лежала книга “Гойя” Лиона Фейхтвангера (не намного тоньше) и я ее читал на переменах. Но, похрен дым, естественно я не стал читать “Война и Мир”, просто назло. Но, чтобы не быть совсем лохом, как некоторые мои друзья двоечники в классе, прочитал книгу “Анна Каренина”, которой НЕТ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. То есть по ней сочинений писать не надо. Кстати, если кто сомневается, то все сочинения в школе по “ВиМ” я написал на 4 и 5, хотя книгу и не читал. А знание “Анны Карениной” мне дало совершенное чувство… даже не знаю, как описать… взросления, превосходства, уверенности, что ли… перед сверстниками. Все-таки от хороших книг умнеешь. А видели бы вы зеленое лицо училки, когда я непринужденно ссылался на эту книгу! Дошло до того, что она заорала на весь класс: “Балунов, прекрати говорить о книгах, которых нет в школьной программе!”, чем и похоронила остатки своего авторитета даже у отличников.

К чему я это все? Когда читаешь “из-под палки”, то это совсем не то. Не то, что нужно. Вот прочитали (или просмотрели) мои одноклассники “Война и Мир”, написали положенные сочинения и… забыли как страшный сон вместе с именем отчеством нашей учительницы. И наоборот, как у людей в зачет идет только внутренняя красота, так и с книгами. Только те идут впрок, которые ты сам нашел, к которым сам пришел и т.д. Поэтому большое спасибо моей учительнице по литре, без нее я бы ни за что не начал читать такую книгу, практически перевернувшую мои представления о литературе и прочей фигне

► 2. “Овод” Этель Лилиан Войнич. (даже фамилию и имя помню правильно со школы, написал, не подглядывая в сеть

Крутая, даже я бы сказал классическая темя. Очень веселая (по-итальянски) и вкусно написана. Меня она поразила в юности тем, что в свои 12-13 лет я плакал над ней. И это было удивительно. Кусочки бумаги с напечатанными буквами, а я плачу. При том, что плаксой я никогда не был. И притом, что мне и тогда было плевать на какое-то движение в Италии, да и сейчас так же.

Кстати, книга просто создана для тех, кто любит интернет-срачи. Там реально есть чему научиться, стырить пару приемчиков и всех побеждать. Рекомендую.

► 3. Евангелие (спорим мало, кто знает кто автор

Тут все просто. Во-первых, эту книгу надо прочитать. Хотя бы просто понять простую вещь и более не терзаться по этому поводу. Бог есть любовь. Три, казалось бы, простых слова, а дают ответ на многие вопросы лучше многих “толстых” книг. И уж точно лучше, чем клоуны по телевизору вещают.

Сам я сразу после школы пошел в Лавру, да и купил там себе экземпляр. В красной такой обложке. И еще ни разу в жизни не пожалел об этом.

► 4. “Там, где нас нет” Михаил Глебович Успенский.

Величина. Глыба. Таких теперь не делают.

В руки мне его книги попали довольно поздно, но! С тех пор я читаю ВСЕ, что успел написать этот, не побоюсь этого слова, гений. Современный нам, между прочим. И тут гениально все. Даже не знаю с чего начать. Вроде бы развлекательная трилогия про Жихаря просто набита ссылками, отсылками и скрытыми цитатами так, что явно превышает уровень образования среднего читателя. И это прикольно! Приятно читать книгу человека, который и умнее и образованней тебя, ведь можно сколькому научиться. Там более все три книги так вкусно написаны. Да и остальные вещи “Жихариады” тоже мегакруты. Один “Белый хрен в конопляном поле” чего стоит. Да и “Невинная девушка..” тоже, хотя она, на мой взгляд, написана для совсем уж умных и образованных, или для тех, кто стремиться им стать.

А “Райская Машина”? Вот вещь. Так ярко, с юмором, безжалостно, но с фантазией еще никто не описывал нашу страну. Салтыков Щедрин, разве что.

А “Три холма охраняющие край света” я всегда перечитываю за несколько раз. Не получается иначе. Сначала Михаил отправляет нас в прикольную такую современную сказку, а потом незаметно переносит в книжную реальность, которая еще реальней нашей реальности. А последние слова главной героини просто любой россиянин может вышить себе на фамильном гербу:

«Я вот всё не понимала, Дядька, за что ты не любишь власть. Я на нее ложила – и всё. А теперь понимаю. Они живут для того, чтобы всё испоганить. Как ты и говорил, больше они ничего не умеют делать ни головой, ни руками. Они живут для того, чтобы мы сдохли. У них такая задача. Поэтому они – власть».

Лучше и не скажешь. Но, тем не менее, Успенский все равно сказочник-волшебник и большинство книг у него именно волшебные. Впрочем, ТОЛЬКО для тех, кто верит в чудеса (еще раз рекомендую ВСЕ книги Михаила Успенского, но начать, все же, лучше с “Там, где нас нет”

► 5. Ирина Андронати.

Раз уж мы заговорили об Успенском, то надо вспомнить и его соавтора в нескольких книгах Андрея Лазарчука, тоже серьезного писателя. А еще лучше так. Обращаю ваше внимание на СОВРЕМЕННУЮ НАМ поэтессу Ирину Андронати. С ней я познакомился именно через Успенского, поскольку Лазарчук его друг, а Андронати жена Лазарчука. Не слишком запутано?

Так вот, настоятельно рекомендую почитать ее стихи. К следующему предложению предлагаю отнестись внимательно. Ирина самая сильная современная поэтесса. ИМХО. Просто прочитайте несколько ее стихов и вам самим все станет понятно.

А рекламировать поэзию я не умею

► 6. “Стрелок и Темная Башня” Стивен Кинг.

Просто рекомендую. До “Башни” я довольно ровно относился к Кингу, как к Желязны (которому ОЧЕНЬ не повезло с переводами в России), примерно. Но вся эпопея про стрелка… это очень сильно.

Справедливости ради надо сказать, что познакомился я с текстом в период жизни, когда бумажные книги были мне не доступны и поэтому прослушал ее в аудио варианте в исполнении великолепного Романа Волкова и ребят из его студии. Возможно, что и это послужило причиной моей увлеченности книгой.

► 7. “Первое Правило Волшебника” Терри Гудкайнд. Вся серия.

Во-первых, это фэнтази. Знаю, что возможно не все меня поймут, но скажу “ … Правило Волшебника” (все серия) будет посильнее “Властелин Колец” Сами Знаете Кого.

Собственно этого для рекомендации достаточно, на мой взгляд.

Скажу только, что в серии есть и “Второе Правило Волшебника”, и “Третье..”, и “Четвертое..”. Всего более десяти книг, если кто любит сериалы  Но это не сериал, каждая книга самодостаточна.

Но это не сериал, каждая книга самодостаточна.

А главное в конце КАЖДОЙ книги я сидел и думал: “Нет, ну совершенно непонятно как главный герой будет выкручиваться”. И написано вкусно, перечитывал всю серию несколько раз. Да и просто УМНАЯ книга. Нельзя пропустить. Хоть и фэнтази

► 8. Виктор Олегович Пелевин.

Еще один современный нам с вами классик. Читал все. Очень доволен. Очень. А одна книга (не скажу какая) так просто дословно про меня. Из наиболее понравившегося:

“Чапаев…”, Generation…”, “Книга…”, “Empire V” и продолжение, “t”, “S.N.U.F.F.”, “Smotritel” и так далее.

► 9. Карлос наш Кастанеда.

Или как его называли в моей компании “малыш Карлитос”. Собственно всю серию его книг рекомендую к прочтению. Это, собственно, набор практик (без употребления веществ) делающих твою жизнь лучше. В классическом понимании этого слова. Кстати, самое смешное начинается, когда ты прочитал все десять книг и решил перечитать их снова. Оказывается книги вообще о другом. Впрочем, это довольно сложная литература и требует работы, прежде всего над собой, так что некоторым можно ее и не читать  Пусть другие читают.

Пусть другие читают.

► 10. “Остров” и “Двери Восприятия” Олдос Хаксли.

Хаксли один из любимейших моих авторов. Несмотря на то, что остальные книги как-то не пошли у меня. Но эти… даже не знаю, что сказать. То, что “Doors” взяли себе название по этой книге? Но это и так всем известно… Скажем так, за эти книги я отвечаю. Их действительно НУЖНО прочитать.

Хотел еще написать про Иллиаду, но ведь ее и так все читали

Отредактировано Абгемахт (2018-05-27 21:14:32)

► - как бы нам такие штучки к форуму прикрутить?!

Екатеринбуржец, кстати!

Победитель "Нацбест-2018": Алексей Сальников, "Петровы в гриппе и вокруг него".

Зачем тогда его рекламить?

я его не рекламирую а для соблюдения достоверности привожу как автора, плотно занимающегося подобного рода вопросами.

Вдруг он кому то нра, зачем то же его печатают

Единственный кто не вызывает во мне сомнений, это Грэбер. и тут надо вспомнит Алана Пиза, такого первооткрывателя и универсала. Но Грэбер более узко изучал эту проблематику

ТоварищЬ отетственный админ - за переносы по беседке текстов туда-сюда - а где, так сказать, текст-то - моего сообщения, cтесняюсь спросить?

Я же ж ведь старалась, печатала!

Так будьте добреньки уж - если убрали мое сообщение в одном месте, так Вы уж его - и прибавьте в другое место. НО - целиком.

Запчастей-то я ведь не просила.

Заранее прошу пардону, разшаркиваюсь в шикарном пардоне

Позиция Точинова мне ближе!

Парфенов vs Точинов: «В старые времена такие споры заканчивались дуэлью!»

Однажды два титана русского хоррора, представители двух поколений — Виктор Точинов и Парфенов М. С. — решили побеседовать о любимом жанре. О его приемах, о миссии, о том, что можно и чего нельзя. По причине разницы поколений у авторов быстро накалились страсти, и беседа переросла в спор. Причем спор нешуточный и, самое главное, приведший к небывалым доселе последствиям…

Парфенов М. С. (П): Виктор, вот мы друг друга знаем не близко, но уже довольно давно, где-то с 2000-х. И я всегда тебя уважал и как автора, и как человека. Но, знаешь, уже несколько лет наблюдая за тем, как развивается и куда двигается отечественная литература ужасов, я раз за разом ловил себя на мысли о том, что все это происходит не только «благодаря», но и во многом «вопреки» — вопреки тому, что делали и делаете в том числе ты и другие представители твоего поколения авторов. Помнится, будучи судьей конкурса «Чертова дюжина», Виктор Точинов завалил в финале рассказ А. Подольского «Свиньи» за то, что там главное действующее лицо оказался порнушником-извращенцем. А вот в свежем рассказе самого Точинова я узрел сцену, где от лица главного героя подробно описывается минет, который он, оказавшись в теле проститутки, исполняет олигарху. Сдается мне, что Подольский в свое время пострадал совершенно напрасно, ибо, как говорят, «вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте».

Виктор Точинов (Т): Эти две сцены из двух рассказов роднит только одно — и ту, и другую редактор попросит убрать из книги возрастной категории 12+. Различие же вот в чем…

Зайду издалека: хоррор, по моему убеждению, должен оперировать глубинными человеческими страхами. Древними, прошитыми у нас в генокоде с давних-давних времен.

Так вот, в моем рассказе речь шла не просто о минете (эка невидаль, право), а о том, чем он завершился, о кастрации путем откусывания. А страх такой кастрации — из тех самых глубинных страхов, о коих речь шла выше. Кочующий между разными народами миф о Vagina dentata как раз и есть проявление этого страха.

А в рассказе Подольского всего лишь описан интернет-юзер, мастурбирующий у экрана. Не спорю, элемент страха имеется и здесь — вдруг кто-то войдет и застукает за этаким неприглядным занятием? — но все же «калибр» этих двух страхов не сравним.

П: Хоррор должен только одно — пугать, на то он и хоррор. К каким страхам автор хоррора обращается, какие приемы он для этого использует — дело самого автора и только. Но если мы говорим о некоей цензуре — а ведь пример с рассказом Подольского это, по сути, пример именно цензуры, которой ты, как судья, подверг его текст на основании своих каких-то личных представлений о том, «что можно, а что нельзя» — то надо заметить, что в обоих случаях мы имеем дело с элементом экстремального хоррора. Просто в одном случае, в твоем произведении, протагонист если и не однозначно хороший человек, то как минимум не плохой. А в рассказе Подольского это даже не антигерой, это однозначно подонок и мразь, который в финале рассказа получает по заслугам. И это абсолютно нормальный для жанра мотив и метод. Ему уже сотни лет!..

И вот в чем на самом деле проблема. В иных отзывах ты, Виктор, обращался с позиции «учителя», поучая авторов вроде покойного уже, увы, Владислава Женевского тому, как надо писать «интересно», чтобы экшен был и все такое. Меж тем, на мой взгляд, Женевский как литератор, был сильнее любого из судей, относился к другой лиге.

Т: Определять, кто к какой лиге относится, хорошо в футболе, там все объективно: занял последнее место — вылетел в низшую лигу, первое — отправляешься уровнем выше.

В литературе все основано на субъективном восприятии текстов. Даже тиражи не могут служить объективным показателем: если вложить в рекламу и пиар столько денег, сколько было вложено, например в «Метро» Глуховского, — раскрутить до больших тиражей можно реально ЛЮБОГО автора, пусть даже пишущего на уровне чуть-чуть выше откровенной графомании.

Так что деление литераторов на «лиги» смысла не имеет.

Талант Владислава Женевского я никоим образом не подвергаю сомнению. Помню, еще на давнем-давнем конкурсе «Возрождение традиций» его текст привлек внимание, буквально Эльбрусом возвышаясь над равниной ученических поделок. Скорее всего, если бы я на ЧД-2014 знал, кем написан рассказ «Мед» (и мог заподозрить, что менее чем через год Влад нас покинет), — то не стал бы усердствовать в критике. Но сослагательное наклонение тут неуместно.

А если отвлечься от всех привходящих обстоятельств, то мое мнение о рассказе Женевского не изменилось: недопустимо, чтобы в жанровом тексте 9/10 объема занимала тягучая предыстория, а все действие было скомкано и втиснуто в оставшийся объем. Женевский был талантливым писателем, факт. Но талант — это не страховка от творческих неудач, у любого литератора они случаются.

П: А кто сказал, что автор должен и обязан писать так, как вам мнится? Я не критикую Точинова или кого-то еще за что-то, что мне как читателю не интересно, если понимаю, что это может заинтересовать другого читателя с другими вкусами. А вы — ты и твои коллеги — кажется, не понимаете.

Т: «Интересно» или «не интересно» — для меня вообще не критерий при оценке текста. В бытность в жюри разных конкурсов мне доводилось ставить высшие оценки текстам «не моим» абсолютно, не способным заинтересовать меня как читателя. Исключительно за литературные достоинства. (Рассказ Ольги Рэйн на последней «Дюжине», например, получил от меня высший балл, хотя к страте читателей Ольги я отнюдь не принадлежу).

Но встречаются (куда чаще, чем хотелось бы) в текстах литературные огрехи, никакого отношения к личным критериям «нравится» и «не нравится» не имеющие. Неумение строить сюжет, никакое понятие о композиции. Корявые фразы, сложенные из небрежно подобранных слов. Картонные герои, что-то делающие по воле автора, своих интересов не имеющие. Мертворожденные диалоги — когда каждый персонаж обладает словарным запасом автора и его же манерой строить фразы, и все говорят как под копирку. И т. д., и т. п.

Это все отсутствие писательской школы. Отсутствие понятия об элементарных приемах и правилах, существующих в деле, которым люди пытаются заниматься. Увы, большинство авторов «новой волны» хоррора от отсутствия школы страдают очень сильно — даже те, кто от природы имеет бесспорный литературный талант, выдают попеременно то сильные тексты (созданные интуитивно, по наитию), то беспомощные и слабые.

П: «Неумение строить сюжет», «никакое понятие о композиции» — это все же совершенно иное, нежели безграмотность и маленький словарный запас. Это не набор четких правил по Розенталю, а нечто более сложное, подразумевающее в том числе и выбор, который автор делает осознанно или по наитию. И то, что определяет этот выбор — это понимание автором того, чего он хочет достичь. Понимаешь, это уже вопрос не только хоррора, а искусства и литературы вообще. Очевидно, что многие авторы стремятся писать так, чтобы это было в первую очередь увлекательно — и я ничего против такого подхода не имею. Вот этот подход как раз подразумевает стремление «зацепить» читателя с самого начала, подразумевает быстрый переход к основному действию и так далее.

Но есть и другие подходы и они совершенно точно имеют право на существование и существуют. Если говорить конкретно о Женевском, то, во-первых, стоит вспомнить, что он был филолог по образованию и при этом просто блестящий знаток классической литературы, в первую очередь литературы макабрической. Это важно, поскольку это очевидно влияло на его стиль, он совершенно сознательно делал упор не те или иные вещи, он не писал «по наитию». Женевский в целом ряде своих текстов стремился не увлечь читателя, а вызвать у читателя определенные реакции. «Бог тошноты» передавал читателю ощущение тошноты, «Каждая» вызывала омерзение, а «Мед» — да каждый второй, если не каждый первый, кто читал этот рассказ, говорил о нем, что этот текст и правда «медовый», тягучий, приторно-сладкий. Ужасно, что так мало людей имеют при этом достаточную ширину кругозора, чтобы понять простую вещь — автор сознательно добивался именно этого эффекта и блестяще справился с этой задачей.

Знаешь, когда кто-то говорит мне, что задача «напугать» в литературе — это как-то мелко, я просто отвечаю: попробуй написать так, чтобы читатель реально был напуган. Это не так легко, как кажется. Аналогично с новеллами Женевского: попробуй написать такой текст, чтобы само его чтение передавало буквально физиологически некие чувства, эмоции. Женевский умел так писать — и это высший пилотаж. А то, что ему в иных случаях было плевать на увлекательность, что сюжет для него был вторичен по отношению к атмосфере — это его сознательный выбор. Тебе или кому-то еще этот выбор может не нравиться, но это не делает таковой выбор ошибкой.

Именно об этом я и говорю, когда говорю о «другой лиге», другом уровне. Потому что условный «Мед» Женевского своим финалом, к которому автор так долго подводил, способен если не напугать, то — нагнать жути, мрака, вызвать ту самую эмоцию, которую мы ждем. Это, кстати, важно в том числе и для жанра ужасов вообще, потому что хоррор, опять же, стремится читателя пугать. Увлечь — это хорошо, замечательно, но напугать все равно важнее. Вспомним Лавкрафта — его тексты сложно назвать сколько-нибудь увлекательными, у него, прямо скажем, ужасные диалоги (благо, их у него мало), однако тексты Лавкрафта пережили автора и пользуются огромной популярностью по сей день. Потому что они до сих пор производят впечатление на многих. А рассказы о привидениях какого-нибудь Хью Уолпола, даром что читались куда как легче, чем тексты Лавкрафта, нынче мало кому интересны.

Так что, уж прости, но когда ты мне говоришь об отсутствии «школы» у темной волны — мне смешно. Школой для вас были семинары Стругацкого, школой для темной волны — громадный пласт зарубежной литературы ужасов, то есть вас учили люди, которые хоррора как такового вовсе не знали, а нас — те, кто этот жанр создавал и развивал на протяжении двух-трех столетий со времен еще готических романов.

Т: Нельзя сказать, что российские фантасты «старой школы» учились писать только лишь на семинарах братьев Стругацких — Аркадия Натановича в Москве и Бориса Натановича в Петербурге.

С 80-х годов в Малеевке, в Доме Творчества, регулярно собирался семинар (тогда еще Всесоюзный) молодых писателей, работающих в фантастическом и приключенческом жанрах. И молодых там учили писать такие зубры и мамонты своего дела, что остается лишь вздохнуть о тогдашнем уровне обучения. «Малеевская школа» — до сих пор знак качества. Теперь те ученики сами зубры и мастодонты. Пелевин, например. Или Веллер. Они оба ведь начинали там, в Малеевке…

Потом был аналогичный семинар в Дубултах. И семинары братьев Стругацких — меньшие по размаху, но действовавшие постоянно, круглый год. Семинар Бориса Стругацкого просуществовал дольше всех, став последним реликтом эпохи.

А что мы видим теперь?

Казалось бы, обучающих литературному мастерству семинаров хватает — и при конвентах, и при издательствах. Но есть серьезные отличия, и не в лучшую сторону.

Во-первых, обучение в старое время было бесплатным. Единственный критерий отбора обучаемых — качество текстов. Бездарные писатели, если и просачивались как-то на семинары, отсеивались очень быстро.

Ныне все поставлено на коммерческую основу. Заплатил — учись (даже если приконвентный семинар позиционируется как бесплатный, на деле платить организаторам придется — за проживание, за аккредитацию; ну и за дорогу, разумеется). А если за учебу заплачено, приходится учить хоть кого, хоть самых отъявленных графоманов.

Во-вторых, все чаще приходит в голову вопрос: а учителя кто? И ответы бывают самые разные. Порой обучением занимаются действительно сильные писатели, но не реже, а то и чаще, за это дело берутся авторы коммерчески успешных, но слабеньких с литературной точки зрения книг. И учат зачастую не тому, как создать хороший текст, а как пристроить его в издательство, как пропиарить в соцсетях и т. д.

Ну и где могут начписы обучиться мастерству? На сетевых литературных конкурсах? Там хорошему не научат…

Сетевые вебинары? Учебные пособия типа «Как стать писателем и заработать творчеством миллионы»? Зарабатывают на этом деле лишь те, кто впаривает подобную продукцию.

Твоя мысль, Михаил, о том, что «школой для темной волны стал громадный пласт зарубежной литературы ужасов», мне представляется более чем спорной.

Разве можно стать художником, регулярно посещая Третьяковскую галерею и рассматривая шедевры живописи? Сомневаюсь… Там на стенах висит конечный результат. А масса приемов по его созданию остается за кадром.

Аналогия с живописью, признаю, достаточно условна (как и любая аналогия). Литература чуть иное, и в принципе можно самоучкой стать хорошим писателем, изучая чужие тексты. Но этот путь непрост, он требует тщательного анализа понравившихся книг, разборки их на детальки, на составные части, чтобы вникнуть в суть приемов, чтобы понять: а как именно автор добился нужного эффекта? Таким способом могут достичь чего-либо очень-очень немногие.

И еще одна твоя мысль вызывает возражение: «вас учили люди, которые хоррора как такового вовсе не знали».

Противопоставление хоррора всей прочей литературе здесь не совсем оправдано. Человек, умеющий писать, хорошо владеющий приемами своего ремесла, не затруднится вызвать у читателя любую эмоцию. Хоть страх, хоть смех, неважно.

А самоучки, взросшие на пластах мирового хоррора, очень часто попадают впросак. Как говорил Лев Толстой о Леониде Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно».

П: Ну конечно нельзя вести речь об обучении ТОЛЬКО на семинарах Стругацкого или на чтении жанровой литературы. «Школа семинаров» это лишь яркий пример (один из) того, в чем громадная разница между твоим поколением авторов и моим. Мы как люди и как авторы росли в разные эпохи, читали разную литературу и учились по-разному. Уверен, что семинары были очень и очень полезны для вашего поколения, но сейчас я вообще не уверен в необходимости и значимости подобного обучения. Я не обучался на семинарах. Я в своей жизни лишь однажды посетил конвент. Вместо этого я читал художественную и учебную литературу, весь этот пласт от классических страшных рассказов до Норы Галь. А вот анализ и самоанализ действительно важны, поскольку мы живем в мире и во времени, перенасыщенными информацией. И далеко не вся информация верна и полезна — это как раз к слову о сомнительных семинарах и книжках «Как стать миллионером, продавая учебники о том, как стать миллионером». Однако же верно и то, что каждый второй во все времена проходит путь от полуслепого подражания своим любимцам до формирования собственного стиля на базе своего читательского, писательского и жизненного опыта. Скажем, ранние рассказы Александра Щёголева (какие-нибудь «Дождь» или «Моль») лично мне видятся весьма вторичными по своему стилистическому, смысловому и идейному наполнению в отношении довольно богатого пласта советской легкой фантастической «рассказовой» литературы — и не только советской, но и зарубежной, публиковавшейся в советское время. Их легко сравнить с короткими историями Рэя Брэдбери, например, благо те широко издавались в «ваше время». Но их не спутаешь с его же хоррор-рассказами вроде «Маленького убийцы» или «Бреда», которые издавались гораздо реже либо не издавались в те годы на русском языке вовсе. А в «Твари» Точинова без труда можно подметить некое — сознательное или нет — подражательство Стивену Кингу, не очень удачное, впрочем (прости). Или вот возьмем в пример творчество Бориса Левандовского — мне оно кажется показательным во многом потому, что Борис — не представляет ни вашу школу, ни нашу, он находится «между». Он, с одной стороны, еще застал семинарный период и старался, насколько я знаю, учиться там. Но в тоже время он, как автор, уже рос не (или «не только») на Стругацком и советской школе НФ, а на хреновых переводах из «лихих 90-х» того же Кинга. И в творчестве Левандовского мы наглядно видим, как автор перенимает элементы стиля и приемы, постепенно совершенствуясь в этом. В итоге в повести «Что-то в дожде» он достигает уже того уровня, когда становится достойной самостоятельной творческой единицей. Очень жаль, к слову, что с писательством Борис завязал, так как между его первыми опубликованными вещами (роман «Обладатель великой нелепости» и рассказы цикла «Город одиноких») и последним, не опубликованным еще романом «Сеть» (он же «Вампокалипсис») лежит бездна.

Что же касается противопоставления хоррора прочей литературе, то я и не противопоставляю их в целом, это было бы глупо. Но, простите, если мы говорим о жанре, то обязаны брать в расчет и специфику жанра, то есть то, что его отличает от иных. Ведь в литературоведческом смысле нет нужды пояснять, что писать в жанре «рассказа», в жанре «романа» или, допустим, в жанре «оды» — это разное. Разные законы жанра, разное построение сюжета, разные акценты в том, что касается персонажей, характеров, взаимодействия оных. Хрестоматийный «Евгений Онегин» — не поэма, но роман в стихах — тому доказательство на все времена. Также и в жанрах массовой, популярной литературы: писать хоррор это одно, а писать детектив или фантастику это другое.

Ты говоришь, что главное — это уметь писать. И это бесспорно. Но я не уверен, совсем не уверен, что любой автор, умеющий писать НФ, сможет напугать читателя, попробовав «в хоррор». И наоборот: не всякий ремесленник от хоррора сумеет написать отличный НФ-роман. Есть примеры и того, и другого, но их не так много, чтобы они могли служить статистически достаточной доказательной базой. Чтобы писать хоррор, желательно достаточно глубоко понимать (или ощущать) специфику хоррора… Автор, лишенный чувства юмора, как бы хорош он ни был в писательстве, вряд ли способен рассмешить своего читателя. Также и автор, слабо понимающий хоррор, но подверженный влиянию иной школы, иных взглядов на литературу, вряд ли может напугать, поскольку на уровне текста он будет неверно расставлять акценты — там, где нужна атмосфера, где нужно, быть может, «плавно раскачать» читателя перед тем, как швырнуть ему в лицо порцию старого доброго ужаса и шока, такой автор запросто ввернет бытовую чернуху, кастрирует, вырежет, как ему кажется, «скучные», но, быть может, важные с точки зрения психологии его героев или с точки зрения создания особого настроения у читателя описания природы, всунет «полезное» (опять же, как этому автору кажется) моралитэ, потому что «литература должна нести большое, доброе, светлое» (так автора учили) — и нарочитостью, банальностью этого морализаторства на корню убьет элемент хоррора в своем тексте.

Это все довольно сложные нюансы, они не относятся к базовым умениям писателя. Человек, у которого такая «база» есть — он, конечно, уже может написать (и, что немаловажно, может вычитать и отредактировать) текст как в жанре хоррора, так и в другом жанре. И этот текст можно будет публиковать — поскольку он с литературной точки зрения имеет приемлемый или даже хороший уровень, лучше чем у многих самоучек и начинающих. Но это вопрос литературного мастерства, а не жанровой состоятельности автора. На фоне графоманов и МТА «зубр» всегда смотрится королем, но на фоне мастеров жанра он запросто может оказаться той самой «овцой среди молодцов», потому что это уже другой уровень, другой пласт.

А Лев Толстой, будучи весьма специфическим дядькой, мог говорить что угодно — ну не напугал его Андреев, что с того? Зато Андреев того же Женевского пугал (Влад этого никогда не скрывал). Меня вот «Война и мир» не увлекли в свое время, это ж не значит, что Толстой написал свою эпопею из рук вон плохо. Это уже нюансы. Вот писатель Виктор Точинов как-то заявил, что Достоевский писал хреново, слишком много слов использовал и т. д. Такой вот у Точинова взгляд на классика — имеет право. Я же, не будучи вовсе фанатом «Преступления и наказания», всегда восхищался русской классической прозой в том смысле, что при всей ее порой многословности (отчасти объяснимой спецификой эпохи — все-таки у людей тогда на чтение времени было больше) у авторов уровня того же Федора Михайловича в текстах крайне сложно найти лишнее — эти ребята умудрялись писать без той «воды», которую так любят лить современные авторы в погоне за объемом, необходимым для издания отдельной книгой.

Т: «Овцой среди молодцов» — среди мастеров жанра? Сильно сказано… А кто в данном контексте у нас числится мастерами? По, Лавкрафт, Стивен Кинг? Или нынешние мастера «темной волны»? Эти последние, согласен, подросли и заматерели, накачали «литературные мышцы», начали издавать сольные книги… Но — лишь подросли. Но — только начали. И на фоне матерых представителей олд-скул, работающих в темных жанрах — продолжу твою аналогию — смотрятся ягнятами. Пушистыми, наивными и незамутненными. Уж извини.

П: А нет у нас «олд-скул» в русском хорроре. Уж извини, но никого из вас, из тех, кто писал хоррор до рождения «темной волны», я не могу назвать мастером именно этого жанра. Слишком редки, случайны были ваши удачи, чтобы превратить зачатки жанра в заметное явление. Молодой поросли, при всех огрехах, при всем несовершенстве, это сделать удалось. Благодаря этим ребятам само словосочетание «русский хоррор» перестает — для многих уже перестало — быть чем-то маргинальным. Да, это звучит самонадеянно, но факт в том, что «темная волна» изменила ситуацию, вывела жанр из литературных подворотен — чего «матерым» сделать почему-то не удалось. Может быть, потому, что «матерые» не очень-то и способны на деле «в хоррор»?..

Т: Вообще-то такие разногласия в старые времена зачастую решали рано утром в пригородном лесу: барьер, секунданты, пистолеты Лепажа… Короче, лови перчатку, Михаил. Вызываю на дуэль. На литературную, разумеется, — времена все же изменились и кодекс надо чтить.

П: Ну окей. Допустим, я поймал эту драную перчатку и «пристрелил» оппонента. Что это решит, что кому докажет? Что условный Парфенов пишет лучше/хуже условного Точинова? Это не показатель. Если уж проводить аналогии, то это должна быть не одиночная дуэль, а массовая рубка на Чудском озере команда на команду — вот когда «матерые» под тяжестью своих обвешанных регалиями доспехов пойдут ко дну, хе-хе. А если серьезно, то почему бы и нет. Лично я всегда за интересные эксперименты в области литературы, в конце концов сам жанр ужасов отчасти воздвигнут на основе известной забавы Шелли, Байрона и компании…

Т: Да не вопрос… Хотя команда на команду — уже не совсем дуэль, но не в терминах суть. Думаю, многие представители олд-скул с охотой тряхнут стариной и выступят за честь своего поколения. Устроим хоррор-баттл. Битву поколений: олд-скул темных жанров против мастеров новой волны. Эпичная будет заруба!

П: Условимся: составы «команд» должны быть оглашены публично, но индивидуальные «схватки» пусть проходят анонимно. И пускай сами читатели решают, кто из дуэлянтов победил. У нас есть хороший опыт подобного рода читательских голосований на отборах в «Самую страшную книгу». Ну а в качестве площадки можно взять DARKER — тем паче, здесь уже давно поговаривали о необходимости некоего конкурса для «матерых». Пусть это будет разовая акция, очередной эксперимент — если он принесет реальную пользу всем участникам и самой площадке, то о лучшем и мечтать не приходится.

Т: Анонимность — это правильно. Пусть рыцари выезжают на ристалище без гербов, как Таинственные Незнакомцы: только текст — и никаких отвлекающих факторов.

А вот ограничиваться лишь интернетной площадкой не нужно. Читатели интернетных текстов и читатели бумажных книг — две разные страты, хоть и пересекающиеся. Не думаю, что возникнут проблемы с изданием бумажной версии баттла — книги, четко разделенной на две части, возможно, даже «перевертыша»…

Ну, так что, собираем команды, выводим их на бой и пусть победит сильнейший?

П: Без «гербов», да. На фиг рыцарские все эти «фишки», мы тут делаем страшное, так что устроим кровавую бойню!

Вы здесь » Беседка ver. 2.0 (18+) » Литературная страничка » Что нынче почитать можно?