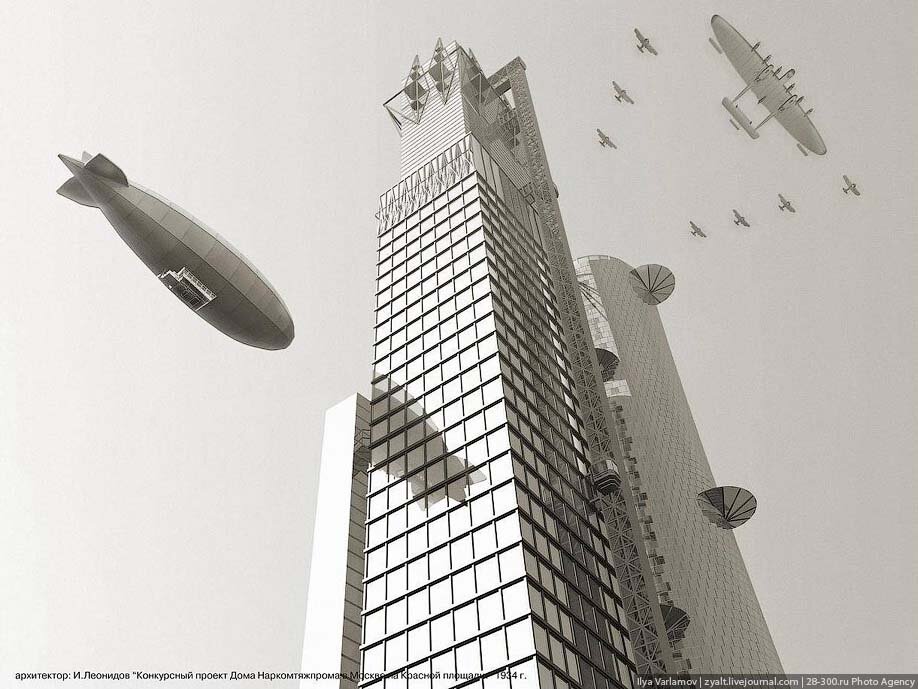

Помощник Горбачева А.Черняев послу Японии С. Эдамура: «В душе Горбачёв не исключает возможность передачи островов», но «нужно создать атмосферу для решения вопроса»

Японская газета «Джапан таймс» сообщила о встрече в Москве лидера входящей в правящую коалицию партии «Новая Комэйто» Нацуо Ямагути с Михаилом Горбачевым. Японский гость интересовался у отставного политика, «как лучше развивать отношения между двумя странами». Однако в ответ получил лишь констатацию того, что «отношения между Японией и Россией улучшаются», и адресованную премьер-министру Синдзо Абэ автобиографическую книгу Горбачева с дарственной надписью. Бывший генсек и президент также сообщил, что хочет ещё раз съездить в Японию.

Японское издание напоминает, что во время официального визита первого и последнего президента СССР в Японию он впервые подписал документ, «подтверждающий, что южные Курилы являются объектом территориального вопроса, который должен быть урегулирован с помощью мирного договора». За неимением других серьезных документов японская сторона до сих пор в своих требованиях Курил ссылается на это согласие Горбачева «решать вопрос».

Напомним читателю обстоятельства проявления «нового мышления» на японском направлении.

* * *

Приход в марте 1985 г. к власти в СССР М. Горбачёва хотя и вызвал интерес в Японии, но поначалу не привёл к каким-либо серьёзным изменениям в советско-японских отношениях. В Японии, особенно в МИД этой страны, появление нового советского лидера сначала воспринимали как событие больше внутреннего, чем международного масштаба. К тому же считалось, что на международной арене для СССР по-прежнему приоритетными являются отношения с США и Западной Европой.

Налаживанию советско-японских отношений в те годы препятствовало согласие Токио безоговорочно следовать в фарватере военной политики США, что нашло проявление в поддержке американской программы «звёздных войн» — так называемой «стратегической оборонной инициативы (СОИ)». В заявлении МИД СССР японскому правительству от 11 октября 1986 г. подчёркивалось, что участие Японии в СОИ «не согласовывается с декларируемой Токио оборонительной военной доктриной страны… и свидетельствует о дальнейшем вовлечении Японии в военно-стратегические планы США, что не может не сказаться отрицательно на советско-японских отношениях».

Нельзя не учитывать ту роль, которую объективно играла Япония в осуществлении программы экономического изматывания СССР в навязанной ему гонке вооружений. Представление о том, что СССР проиграл в «холодной войне» с США, не является верным. В гонке вооружений Советскому Союзу противостояли не только США, но и мощные экономики стран Западной Европы и Японии. Не следует забывать и то, что значительные материальные средства СССР вынужден был использовать также на поддержание баланса сил с КНР, отношения с которой были напряжены. Не приходится говорить, что подобное состояние советско-китайских отношений было выгодно США и Японии и всячески ими стимулировалось. На это справедливо обращают внимание некоторые исследователи. Так, в одной из работ тех лет указывалось: «…Военный вклад Японии в «сдерживание» Советского Союза определялся участием в системе безопасности с США, собственными вооруженными силами и предоставлением японских территорий для размещения американских баз… На все это Советский Союз должен был отвечать, т. е. только «японская» часть его военных расходов должна была составлять в начале 80-х годов сумму, приблизительно равную 12—15 млрд. долл. ежегодно. Это не считая «американской части» на Дальнем Востоке.

Политический вклад с выходом на военно-политические аспекты связан с «играми» в стратегические треугольники с Китаем, особенно после подписания (японо-китайского) договора о мире и дружбе в 1978 году. В ответ на это Советский Союз, поверивший в перспективу подобного альянса, затратил немало средств как на укрепление своих границ как с КНР, так и с Японией.

Для снижения уровня военно-политического противостояния на Дальнем Востоке было решено возобновить прямой политический диалог с Японией. В январе 1986 г. новый министр иностранных дел Э. Шеварднадзе посетил с официальным визитом Токио. Хотя в японском МИД в целом позитивно оценили согласие советской стороны обсуждать вопрос о заключении мирного договора, в то время горбачевское руководство предпочло придерживаться прежней позиции в отношении претензий японского правительства на южнокурильские острова. Так, принимая японскую парламентскую делегацию, в ответ на выдвижение территориальных претензий к СССР как условие заключения мирного договора Шеварднадзе вынужден был заявить: «Что касается так называемого «территориального вопроса», то советская сторона считает этот вопрос решенным на соответствующей исторической и международно-правовой базе. У Советского Союза территория большая, но лишней земли у нас нет». Это было повторение известного высказывания А. Громыко.

В Японии подобные заявления вызывали разочарования и раздражение. Однако надежды на «новое мышление» Горбачева сохранялись. Как писал один из японских советологов, «…советская сторона, отнюдь не думая уступать Японии северные территории, всё же стала считать невозможным для себя препятствовать намерению Японии вести речь об этих территориях». Будучи ещё не готовым «решать» территориальную проблему, новое правительство СССР предпринимало шаги для улучшения отношений в других областях. Было возобновлено посещение японцами мест захоронения на советской территории японских военнопленных, подписан договор о налогообложении, соглашение о торговле и платежах, соглашение о культурном сотрудничестве, возобновлена деятельность комиссии по научно-техническому сотрудничеству и др.

Москва стала активно призывать японскую сторону привлечь «экономическую дипломатию» для вывода советско-японских отношений из состояния застоя. Об этом говорилось в речи Горбачёва во Владивостоке в июле 1986 г. Стремясь придать двусторонним отношениям новый импульс, генсек призвал к «повороту к лучшему», заявив: «Об отношениях с Японией. Здесь также намечаются признаки поворота к лучшему. Было бы хорошо, если бы этот поворот произошел. Объективное положение наших двух стран в мире таково, что требует углубленного сотрудничества на здоровой реалистической основе, в атмосфере спокойствия, не обремененной проблемами прошлого. Начало в этом году положено. Состоялся обмен визитами министров иностранных дел. На повестке дня — обмен визитами на высшем уровне».

В Японии уловили примирительные нотки этого «послания», вскоре здесь родилась идея попытаться воспользоваться заинтересованностью Горбачёва и его соратников по «новому мышлению» в получении японской экономической помощи. По мере появления признаков провала политики «перестройки» японские советологи стали писать о том, что без финансовой помощи из-за рубежа Горбачёву не удастся оздоровить ситуацию в СССР, и он будет вынужден ради получения такой помощи всё дальше идти на уступки Западу. Для японцев в качестве главной уступки понималось «возвращение» Курил. Так, в одной из посвящённых политике Горбачёва японских книг прямо указывалось: «Для того чтобы поправить экономическое положение, советскому правительству требуется от нескольких миллиардов до десятков миллиардов долларов… Япония, которая вот уже 42 года требует возвращения северных территорий, должна учитывать эту ситуацию. Сколько бы московское правительство не отвергало японские требования, по мере изменения внутреннего положения в стране оно может изменить своё отношение к проблеме северных территорий».

Однако в Японии не спешили расширять торгово-экономические отношения с СССР, ожидая, когда Горбачев «созреет» до решения идти на уступки Японии в территориальном вопросе. Для обоснования такой позиции в апреле 1987 г. с участием американцев официальным Токио было инициировано так называемое «дело Тосиба» вокруг поставок в СССР некоторых видов станочного оборудования, которое было отнесено к подпадающим под запрет КОКОМ. Японские власти развернули кампанию шпиономании, пошли на высылку из Японии советских дипломатов. Правительство СССР, естественно, ответило тем же, что послужило очередному этапу охлаждения двусторонних отношений.

Следует отметить, что в первые годы пребывания у власти Горбачёв ещё не был готов согласиться на беспринципный торг по поводу Курильских островов. Более того, его раздражала та напористость, с которой зачастившие в Москву японские политики требовали от СССР территориальных уступок как проявления «нового мышления» на японском направлении. Однажды он даже в сердцах бросил одному из японских гостей: «А почему, собственно, Япония предъявляет ультиматум Советскому Союзу, — ведь мы ей войну не проигрывали?»

Однако в 1989—1990 гг., когда в результате фиаско идей «перестройки» экономическое положение СССР резко ухудшилось, в горбачёвском окружении всё больше стали соблазняться идеей получения за Курилы «хорошей цены». К этому толкали и новые партнёры по «большой семёрке». Так, в 1988 г. во время визита в Москву президент США Р. Рейган настойчиво «советовал» Горбачёву пойти навстречу Японии в территориальном споре. Делал это Рейган не бескорыстно — ему было важно привлечь японские капиталы для финансирования слабеющей на глазах власти Горбачёва, спасения его «реформаторского» курса. Эту позицию всемерно поддерживал Шеварднадзе, который впоследствии признал, что «хотел отдать острова Японии».

Подвергаясь обработке из-за рубежа и со стороны своих ближайших сподвижников, Горбачёв стал склоняться к уступке Японии южнокурильских островов. В 1990 г., конечно же, не без согласования с Горбачёвым, его помощник по международным вопросам А. Черняев прямо заявил японскому послу в СССР С. Эдамура, что «в душе Горбачёв не исключает возможность передачи островов», но «нужно создать атмосферу для решения вопроса». Это был намёк на то, что Москва заинтересована в «экономической компенсации» за острова. В Японии такую компенсацию Горбачёву назвали «камфорной припаркой, реанимирующей теряющую динамизм перестройку».

В Токио не преминули воспользоваться ситуацией. Японские политики стали спешно разрабатывать план обмена Курил на финансовую помощь, а фактически «выкупа» островов. Ориентировочная сумма такого выкупа была определена в 26—28 миллиардов долларов. Согласно японским источникам, это предложение было сделано Горбачёву через его ближайших соратников и «рассматривалось в ЦК КПСС».

Однако план фактической продажи Курильских островов был разрушен депутатом и предпринимателем А. Тарасовым, который, руководствуясь не до конца выясненными мотивами, публично обвинил Горбачёва в намерении сдать Японии южные Курилы в обмен на экономическую поддержку в 200 млрд. долларов. В обстановке разразившегося скандала Горбачёв не осмелился рассматривать соответствующее японское предложение, озвученное в конце марта 1991 г. во время беседы в Кремле генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии Японии И. Одзава.

Хотя официальный Токио поспешил отмежеваться от предпринятого Одзава зондажа, а Горбачев, назвав заявление Тарасова «ложью», пригрозил подать на него в суд, в действительности идея «выкупа» южнокурильских островов рассматривалась всерьез. Достаточно напомнить о высказывании в 1990 г. одного из лидеров ЛДП С. Канэмару, который публично говорил, что «Япония, в конце концов, могла бы и купить острова у Советского Союза».

Склоняя Горбачева к признанию суверенитета Японии на южнокурильские острова, Одзава прозрачно намекнул на возможность сделки, заявив, что в этом случае японская сторона готова оказать «существенную экономическую помощь Советскому Союзу». Видимо, опасаясь утечки информации о сути переговоров с Одзава, Горбачев счел необходимым «решительно отвергнуть» попытку вести прямой торг вокруг судьбы Курил. По словам присутствовавшего на беседе его помощника, «Горбачев отреагировал сразу и довольно резко: он не склонен и не может вести разговор в таком плане — что-то вы даете, и за это мы вам тоже даем то, что вы хотите… Вы хотите конкретного результата. Но подход: «даешь — даю» совершенно неприемлем, и не только между Японией и Советским Союзом, но и вообще».

Вместе с тем Горбачев обещал начать обсуждение всего комплекса вопросов, включая мирный договор и в его контексте — о прохождении границы. «Хорошо понимаю, — добавил он, — настроения общественного мнения в Японии и связь вашей позиции с ним. Но и руководство Советского Союза тоже должно теперь учитывать общественное мнение».

Это не удовлетворило собеседника. Одзава перевел разговор в такую плоскость: мы, мол, не объявим вашего конкретного решения. Это останется между нами. Но давайте уже сейчас договоримся о том, на что вы пойдете во время своего визита в Японию.

Хотя Горбачёв не дал на это прямого ответа, именно он первым за послевоенную историю признал существование «территориального вопроса» с Японией и выразил готовность обсуждать его на официальных переговорах. Он согласился включить в текст подписанного по итогам его визита в Японию (апрель 1991 г.) «Совместного заявления» выгодную для Японии формулировку о том, что стороны «провели обстоятельные и углублённые переговоры по всему комплексу вопросов, касающихся разработки и заключения мирного договора между Японией и СССР, включая проблему территориального размежевания, учитывая позиции обеих сторон о принадлежности островов Хабомаи и Шикотан, Кунашир и Итуруп».

Вопреки созданному впоследствии впечатлению о том, что эта формулировка была вынужденной крайней уступкой японской стороне, на самом деле её предложил сам Горбачев, который заявил на переговорах в Токио: «…Мы могли бы пойти вам навстречу и сделать в этом документе такую компромиссную запись: стороны обсудили территориальные вопросы, вернее, вопросы о территориальном размежевании, учитывая позиции, которые стороны занимают по вопросу о принадлежности островов Кунашир и Итуруп и малой Курильской гряды (т.е. островов Хабомаи и Шикотан). И советской, и японской общественности было бы видно, что проблема принадлежности островов обсуждалась, и будет обсуждаться в ходе подготовки мирного договора».

В Японии сделанную в «Совместном заявлении» запись по территориальному вопросу расценили как ограниченный успех. К позитиву для Японии было отнесено признание СССР существования территориальной проблемы, а согласие указать в документе поименно все четыре острова облегчало японской стороне возможность отстаивать свою позицию. Как определенное достижение было воспринято обещание Горбачева установить безвизовый режим посещения четырех южнокурильских островов японскими гражданами, а также сократить в ближайшее время численность советского военного контингента, размещенного на этих островах.

Как отмечалось выше, Горбачев «в душе» был готов на уступки Японии в территориальном споре. Однако ослабление его политических позиций внутри страны, активизация противников линии на ущербные для СССР компромиссы со странами Запада вынуждали его «делать хорошую мину при плохой игре», представлять свою политику на международной арене как якобы отстаивающую интересы СССР. Это проявилось в выступлении Горбачева на сессии Верховного Совета 26 апреля 1991 г., в котором он попытался предстать защитником этих интересов на Дальнем Востоке. По поводу итогов визита в Японию было сказано следующее: «Премьер Кайфу настаивал на том, чтобы декларация 1956 г. была названа в заявлении. Мы на это не пошли. И вот почему: в ней говорится не только об окончании состояния войны и восстановлении дипломатических отношений, но и о передаче Японии двух островов после заключения мирного договора. Мы считаем, что следует опираться только на ту часть документа, которая стала исторической реальностью, имела международно-правовые и физические последствия. А то, что не состоялось, что последующая история как бы «стерла», невозможно спустя 30 лет просто так реанимировать. Шанс тогда был упущен. С тех пор возникли новые реальности. Из них и надо исходить.

В итоге мы имеем в заявлении такую, а не иную формулу… Могут спросить, в обиходе так и говорят — мне это известно, чего, мол, темнить, скажите прямо: отдадим острова или не отдадим…

Я уверен, что могут быть найдены обоюдно приемлемые решения. Но для этого нужна другая обстановка, другой характер отношений, наработка их необратимости, большая взаимозависимость и взаимосвязанность».

Хотя Горбачёв назвал результаты визита «ничьей», в действительности это была серьёзная уступка, отступление от прежней позиции СССР в территориальном споре с Японией. И это явилось проявлением осознанного решения Горбачёва. Впоследствии, лишившись всех своих постов, он сетовал: «Если бы я остался на своём посту, вопрос о северных территориях, вероятно, уже давно был бы разрешён».

Сетуют по этому поводу и в Японии: «Он (Горбачёв) должен был заявить: «Я собираюсь возвратить четыре северных острова Японии и получить взамен долгосрочный кредит под низкие проценты… Однако четыре дня, проведённые М. Горбачёвым в Японии в апреле 1991 г., со всей ясностью показали, что характер его лидерства уже изменился, превратившись из «новаторского» в «представительское». Они показали также, что Горбачёв опустился до уровня политика, который думает только о том, как удержаться у власти…».

Одной из причин, по которым Горбачёв не смог совершить сделку «Курилы за кредиты», была позиция Б.Ельцина. Последний стремился перехватить инициативу в переговорах с японским правительством, не допустить, чтобы разрешение территориального спора было связано с именем Горбачёва. Речь шла, конечно, не об отстаивании прав России на Курилы, а о том, чтобы японская финансовая помощь была получена не союзным, а российским руководством. Следует согласиться с оценкой расчётов российского руководства во главе с Ельциным, данной в одной из посвящённых «курильской проблеме» книг: «Демократы, боровшиеся тогда за то, чтобы отобрать власть у КПСС, остро нуждались в каком-либо крупном прорыве на любом участке борьбы, осуществлённым ими в пику коммунистам. Японское направление представлялось им чрезвычайно перспективным. Многое говорит о том, что демократы, особенно их радикальное крыло, склонялись тогда к тому, чтобы в том или ином объёме принять японские требования в отношении так называемых «северных территорий»… Они рассчитывали, что в ответ на это Япония окажет мощную финансовую поддержку, которая поможет демократам придти к власти и решить сложные экономические трудности, стоявшие перед страной».

Другими словами, замыслы Ельцина и его команды в отношении Курил практически не отличались от замыслов Горбачёва и его сторонников. И те и другие намеревались превратить Курильские острова в предмет торга с Японией. Последствия этой политики мы ощущаем по сей день — Токио продолжает надеяться на то, что экономические и финансовые трудности нашей страны рано или поздно заставят российское руководство, как Горбачева и Ельцина, идти на уступки в вопросе принадлежности Курильских островов.

Анатолий Кошкин